Licence "GNU / FDL" attribution pas de modification pas d'usage commercial Copyleft 2001 /2014 |

Moteur de recherche interne avec Google |

anthropologie d'une entreprise de démolition systématique de la personne,

France, 20e - 21e siècle,

par Sophie Perrin

|

Origine : http://sophia.perrin.free.fr/memoireM1public.htm SSophie Perrin nous indique comment trouver de l'aide en cas d'inceste et de violences sexuelles http://sophia.perrin.free.fr/telechargement.htm L'inceste : anthropologie d'une entreprise de démolition systématique de la personne, France, 20e - 21e siècle, par Sophie Perrin est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons (P/M)aternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.

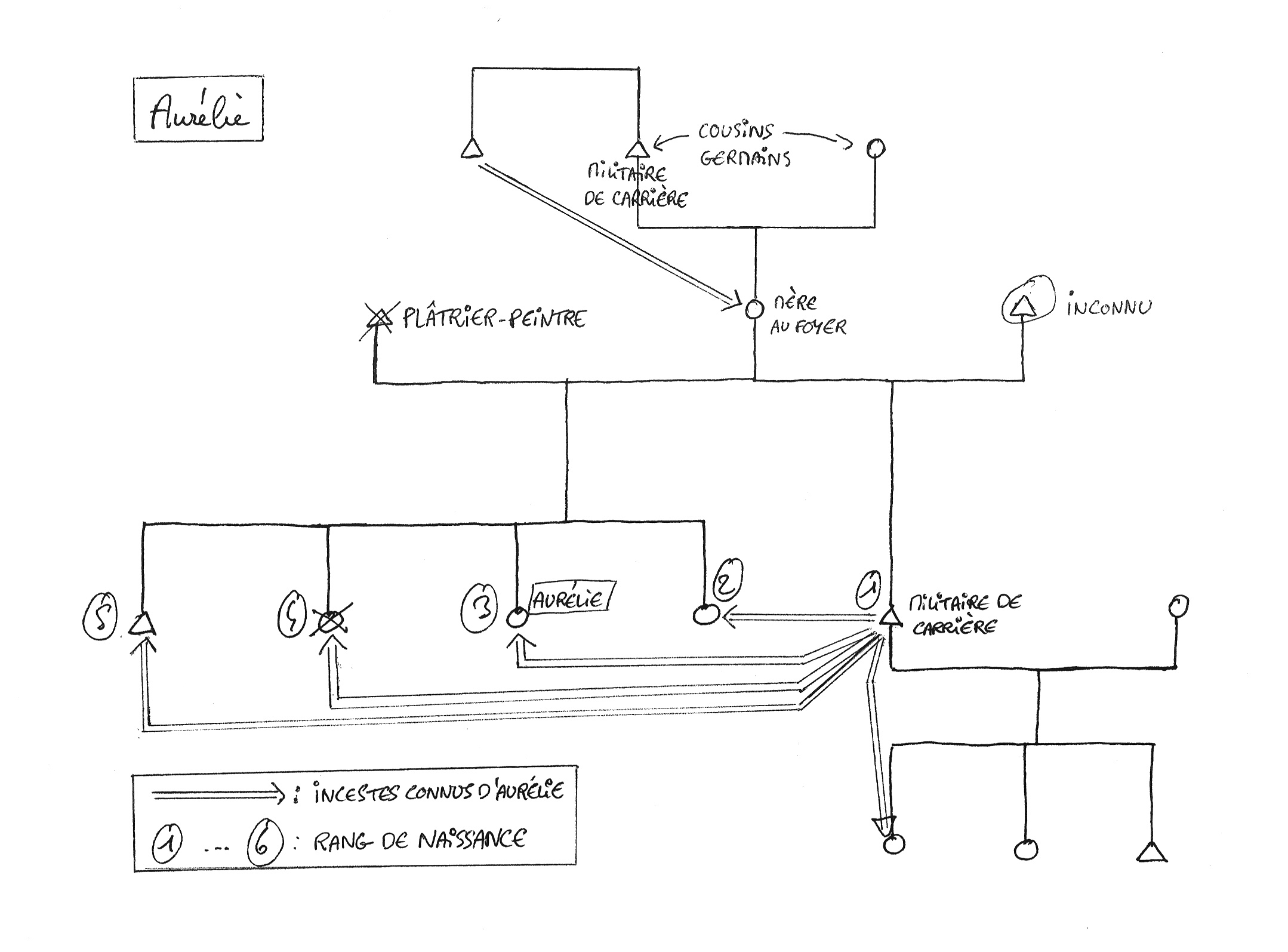

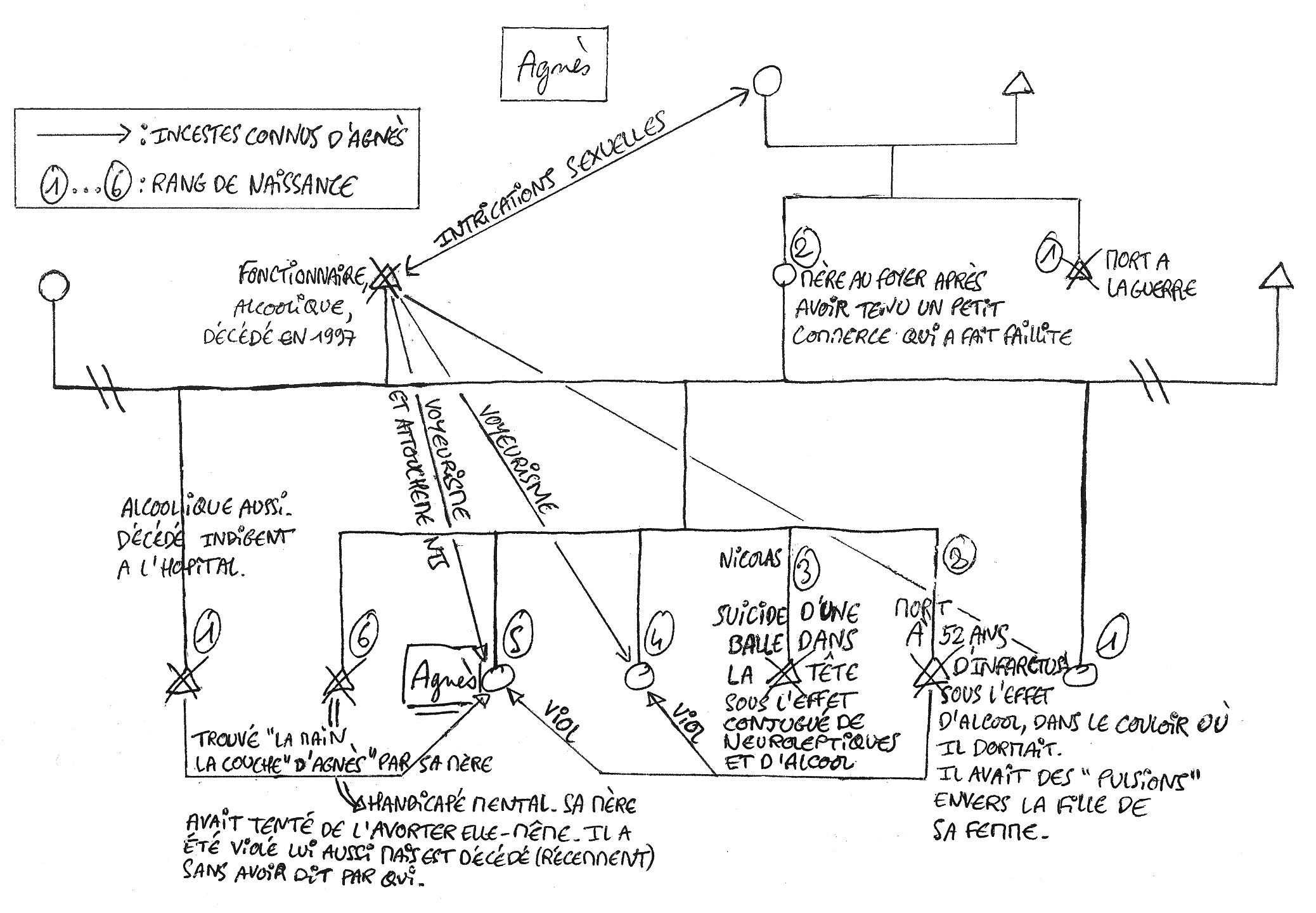

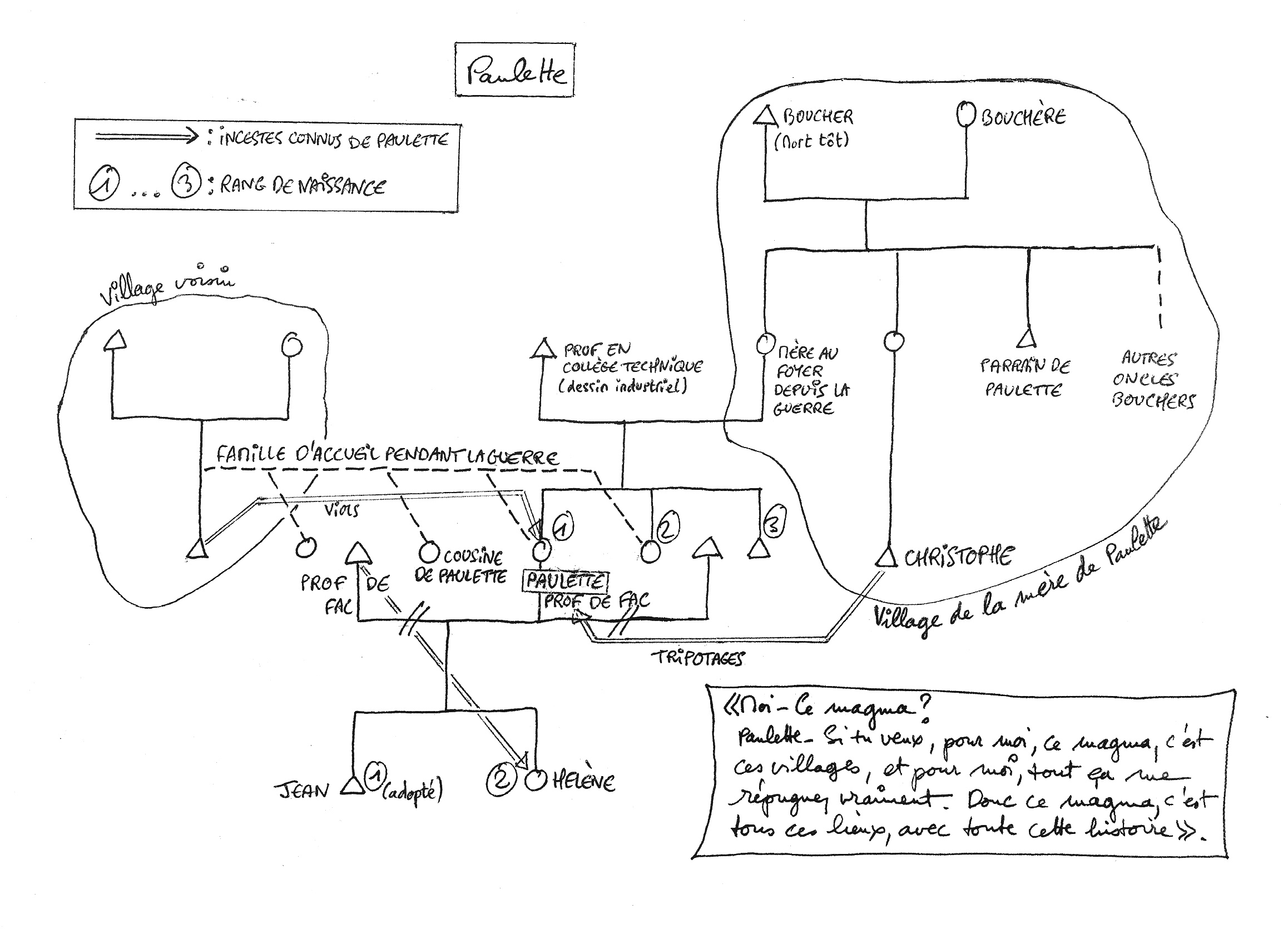

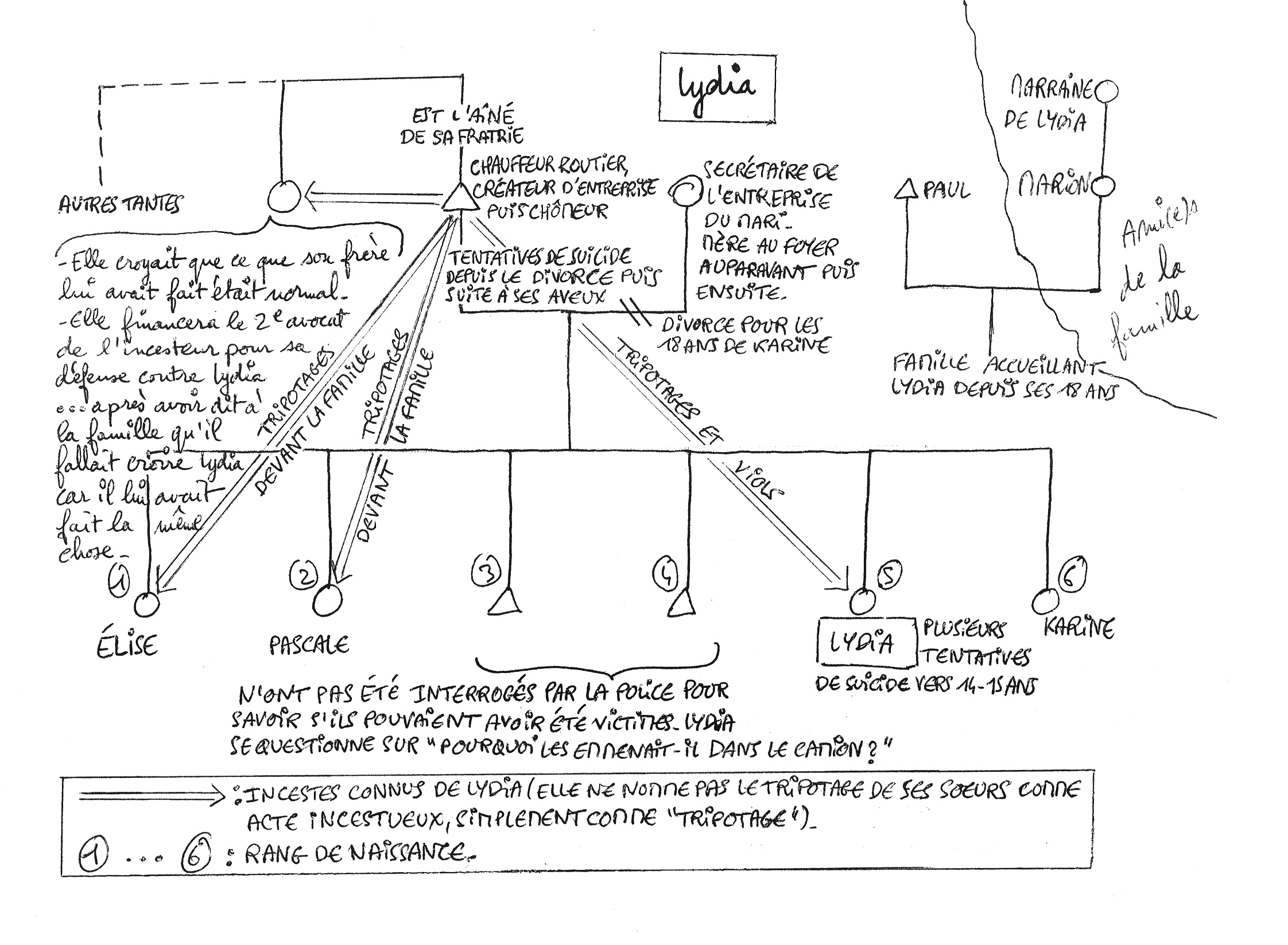

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Remerciements Tout d’abord merci à Paulette, Agnès, Aurélie, Danielle et Lydia, sans lesquelles ce mémoire n’existerait pas, ou serait bien différent. Merci de votre confiance, de votre accueil, du temps très conséquent que vous avez consacré à ces récits … c’est beaucoup et c’est important. <Puis à François Laplantine et Axel Guioux, pour avoir dirigé ce mémoire … pour votre patience, votre présence tout au long de ce travail un peu mouvementé. Merci aussi à Marie-Carmen Garcia, enseignante en sociologie, pour la possibilité de présentation en exposé durant son cours, courant avril, des premiers aboutissements de ce travail, et pour ses cours de sociologie, en 1995-1996, à l’université Lyon 1, alors que j’étais en D.E.U.G M.A.S.S, ainsi qu’à Lyon 2 en 2006 et 2008. Merci pour les échanges d’alors et ceux de maintenant, merci pour votre soutien tout au long de mes études en sciences humaines. Merci à Martin Soares, enseignant en anthropologie, pour les échanges de courriels, les moments de discussion … qui souvent ont eu peu à voir avec cette recherche, mais ont puissamment contribué à sa réalisation. Merci à l’ensemble des enseignant/e/s de sociologie anthropologie pour leurs cours. Merci à Jacques Pellegri, ex-directeur adjoint de l’agence ANPE Lyon Opéra. Pour dire ce que je te dois ce mot sera trop court. Merci pour ta présence dans ce bureau en compagnie de notre DRH, à la réputation méritée, présence qui a rendue possible mon embauche alors que j’étais en position difficile, en 2002. Merci pour ton attention durant tout le temps que je suis restée employée à l’Agence. Merci pour m’avoir répondu en 2004, quand j’étais au bord du vide. Enfin, merci pour ta présence et ton soutien lorsque ce mémoire n’était encore qu’un projet même pas écrit. Merci à Yves Laurent, également connu à l’ANPE (via le même syndicat que Jacques). Merci pour ta présence trop brève, ornée d’inoubliables chapeaux, et surtout d’humour et de chaleur humaine. En janvier 2005, Yves, tu as décidé de quitter ce monde. Merci à Léo Thiers Vidal pour ses passages furtifs dans ma vie, pour les écrits qu’il laisse. En novembre 2007, je m’apprêtais à reprendre contact pour discuter ensemble de mon thème de recherche, proche de tes préoccupations. Mais c’est à ce moment-là que toi aussi, tu as décidé de quitter ce monde, devenu trop difficile pour des raisons que tu as emportées avec toi, et qui t’appartiennent à toi seul. Merci à Michel Roche, psychothérapeute, pour n’avoir été ni sourd ni aveugle en 1996. Merci à Bernard, rencontré via le groupe Déjacque, pour sa présence de 1991 à 1996, et pour avoir été, presque, un parent adoptif pour moi. Merci à Jacqueline Allombert, pour ses cours de philosophie, et à Mr Maury, pour ses cours d’Histoire, au lycée. Merci à Plume, chat de gouttière, qui n’est resté qu’un an, en 1986, et à Osiris, également chat de gouttière, là depuis 18 ans. Merci à Mr Grimm et tou/te/s les autres, pour les contes lus la nuit durant les années 80, à Jules Vernes et aux rédacteurs/trices des livres de la bibliothèque verte, pour les aventures dans leurs mondes imaginaires, quand le monde réel était insupportable. Merci à Mme Krispi, institutrice de C.P, qui m’a appris à lire et à … écrire. Merci à Fabien et Violaine pour leur amitié au début des années 1980, dans la classe de Mme Krispi et un peu avant. Ce mémoire est un peu dédié à mon oncle, Jean-Luc Poyet, pour les rues de la ville dans lesquelles nous avons chacun erré nos souffrances durant les années 1990 sans jamais nous y rencontrer hélas. Enfin,

merci aux étoiles pour leur(s) lumière(s), aux arbres pour l’air

qui nous permet de vivre et pour leur beauté. Paroles Courant 2005, un soir, dans un squat que j’ai participé à ouvrir, nous discutons toutes deux autour de la table. Quelques mois auparavant, dans un autre squat, nous avions discuté autour d’une autre table : une plus grande table, d’une dizaine de personnes. Discuté du rendez-vous chez une avocate, d’où je revenais, amère. C’est ainsi qu’elles ont su ce qui m’était arrivé. C’est ainsi que, peu à peu, les mois suivant, plusieurs d’entre elles m’ont fait savoir ce qui leur était arrivé … Et ce soir, autour de cette table plus petite dans ce squat plus petit, cette fille me dit « Sophie, ma mère m’a confié un secret ». Quel secret ? Sa mère a été abusée par un cousin, elle vient de le lui dévoiler. C’est la première fois que cette mère en parle, et c’est à sa fille qu’elle choisit de le faire. Silence. Durant lequel je me souviens de ma famille, de ce que j’en ai appris au fil des années. D’où ma question, d’instinct : « Et … il n’y a pas d’autres secrets, dans ta famille ? ». Dans la mienne, à ma grande surprise, il y en a eu tant, aussi atroces, insoupçonnés tant qu’aucune parole ne venait les éclairer. Elle me répond : « si, il y en a un autre, il me concerne moi, mais c’est un secret pas grave, pas comme celui-là ». Je poursuis : « c’est à dire ? ». Le secret pas grave, pas comme celui-là, c’est sa relation sexuelle avec son cousin, à elle. « J’y prenais du plaisir ». « J’étais consentante ». Enfant, ado. Sensation de malaise, j’entre dans le brouillard par ses propos. Me souviens de ses attaques de panique, de ses malaises, qui me rappellent là, à tort ou à raison, les miens. Consentante. Plaisir. Son cousin a commencé au même âge que celui de sa mère. Etrange cette sensation de malaise que je ressens. Consentante. Plaisir. Pas grave. Secret. Les mots. Ces mots. Etrange cette sensation de malaise, de doute, que je ressens. Déjà ressentie auparavant. Où ? Quand ? Quand ma famille me reproche d’exagérer, de mettre le bronx pour rien. Pour rien ? Consentante. Plaisir. Pas grave. Secret. Les mots. Ces mots. Consentante. Plaisir. Pas grave. Secret. Les mots. Ces mots … Moi aussi, j’étais consentante, moi aussi, j’ai pris du « plaisir », selon mon incesteur … et longtemps selon ce que je croyais, c’était même moi qui lui demandais ce qu’il me faisait, parce qu’il n’y avait pas de violence, pas de coups, pas de sang autour de ces moments, dans mes souvenirs. Lieu. Une salle, pleine de miroirs, déformants. Renvoient des images. Jamais la bonne. Brouillard. Croire aux images. Images destructrices. Miroirs menteurs : mes cauchemars à moi sont plein de violence, de sang répandu par ses mots meurtriers. C’est un enfer. Pour le secret de cette fille du squat, je ne sais pas. Je sais juste que le « plaisir » peut aussi démolir [1] . Un tas de pierres. Un à un, briser les miroirs. Sortir du brouillard. Sommaire Introduction : étudier l’inceste : quelques raisons d’un choix. 1 I – Panorama et perspectives 1 1) L’inceste : un phénomène important mais peu connu. 1 2) Les travaux existant en anthropologie sur ce sujet 2 3) Mon questionnement et ma problématique de départ 6 II-Méthodologie et questionnements que cela suscite pour l’anthropologie. 7 1) De l’observation participante au récit 7 2) De l’objectivité aux points de vue. 8 III-Obstacles et rencontres 11 3) Mes relations avec le terrain, et ses difficultés (parfois) surprenantes pour moi 11 a. Ma première difficulté : moi 11 b. Ma seconde difficulté : autour de moi 12 d. Une dernière difficulté : la mise au secret des incesté/e/s par leurs proches. 16 4) Présentation des personnes avec qui j’ai eu des entretiens. 17 5) Le cadre et ses garant/e/s légitimes. 18 6) Mais au fait … une étude non psychologique de l’inceste est-elle pertinente ?. 19 IV-Décrire la démolition … et ses suites 21 1) La vie de famille : ouvrons la porte et allumons la lumière. 21 a. « Hitler, je l'avais à la maison ». 21 c. Les rôles des mères : absence de recours et efficacité de la honte. 30 2) Les incestées et les hommes … mais aussi les femmes, et les ami/e/s. 33 4) Incestées et psychothérapies. 39 5) L’inceste : une frontière floue, une hiérarchie des abus ?. 46 6) Victimes d’inceste et Justice. 52 Introduction : étudier l’inceste : quelques raisons d’un choix Un élément fondamental, fondateur de ce choix, est ma situation de victime, moi-même, d’abus sexuel incestueux, dans une famille bien française, de la fin du 20e siècle, en milieu urbain et sans problèmes de chômage ou d’alcoolisme (parents et apparenté/e/s fonctionnaires d’Etat). Dès lors, je ne sais pas si j’ai choisi ce sujet, ou si c’est lui qui s’est imposé à moi. Tout ce que je sais, c’est que c’était celui-là ou rien. Je n’aurais pas pu faire ce premier mémoire sur un autre sujet. Tout autre sujet m’apparaissait en effet futile à l’époque, hormis bien sûr ceux ayant trait aux phénomènes de violence, tels l’excision, ou encore la torture et la répression sournoise et brutale effectuée par les dictatures. Et puis, comme une évidence : on n’en parle pas, ici aussi. Les familles comme ma famille d’origine, cela n’existe pas. Et si cela n'existe pas, je n’ai rien à faire ici. Ou alors, il faut que j’en parle moi, puisque personne d’autre n’en a l’idée, et que j’ai envie de continuer mes études dans cette discipline qu’est l’anthropologie. C’est ainsi que l’idée de ce mémoire a germée… Par ailleurs, je vivais de plus en plus mal le fait d’être considérée, voire de me considérer, comme une « victime » et rien d’autre : autour de moi, les seules personnes reconnues comme expertes du sujet, légitimes à en parler, étaient les personnes spécialisées en psychologie ou du milieu associatif (aide aux victimes, etc). Or par mes nombreuses lectures, souvent compulsives et envahissantes, pour comprendre ce qui m’était arrivé, par mon vécu « à plein temps » d’un univers familial incestueux et violent durant 18 ans (jusqu’à ma majorité), puis en pointillés (et le moins possible) depuis, et enfin par mes recherches personnelles, ce qu’elles m’ont appris peu à peu me concernant, concernant l’histoire de ma famille et la transmission/reproduction de ces violences en son sein, j’estimais avoir moi aussi acquis une certaine … expérience, qui pouvait devenir expertise, au sens de « connaissance reconnue sur le sujet », et mise en discussion parmi celles d’autres personnes. Je voulais donc passer de la situation de simple victime à celle de personne ayant voix au chapitre, pouvant contribuer et apporter à la connaissance de ce sujet. Un premier élément très matériel de cette transformation d’objet de discours en auteure potentielle de discours, fut sans doute, dès ma thématique de recherche acceptée par un enseignant de cette Faculté, le rangement de la littérature, abondante, qui était répartie un peu partout dans mon appartement, sur cette thématique : enfin, elle avait cessé d’envahir mon espace, physique et mental, pour trouver une place plus raisonnable et bien identifiée. C’est ainsi que commence ce mémoire. 1) L’inceste : un phénomène important mais peu connuLorsque, dans le cadre d’un entretien avec un juge d’instruction, effectué en 2007 pour un travail d’anthropologie sur le métier de magistrat, je pose la question : « Et au niveau des délits, justement, en tant que juge d’instruction, enfin, des délits et des crimes pêle-mêle, c’est quel genre d’action que tu retrouves le plus fréquemment ? », à ma grande surprise, mon interlocuteur me répond : « Oh ben, ce qui arrive en tête depuis, moi ça fait 12 ans (…). Bon ce qui arrive en tête, c’est les affaires sexuelles, les affaires de mœurs, viol ou agression sexuelle, en milieu familial (…). ». Lorsque, fin 2007, je questionne une intervenante d’une association de lutte contre la maltraitance des enfants avec qui j’avais rendez-vous pour un stage éventuel sur « qui sont les personnes qui viennent les voir ? », elle me répond que l’association ne reçoit jamais directement les enfants, et me précise aussitôt que dans environ 70% des cas parmi leurs dossiers, la maltraitance est en fait un abus sexuel. Ce sont soit des voisin/e/s (« qui entendent des cris ») soit un « parent protecteur » qui leur téléphone. Dans ce dernier cas, souvent après avoir enclenché la procédure judiciaire. Elle m’explique qu’en général, les mères appellent quand elles viennent de découvrir, qu’elles sont alors sous le choc. Puis qu’il y a les problèmes de droits de visite vis à vis du parent incesteur [2] . Lorsque j’échange des courriels début 2008 avec une doctorante qui réalise une thèse sur le viol, en sociologie (approche quantitative), je lis sa réponse : « Et oui, l’ampleur des viols par inceste est toujours surprenante, moi-même je ne m’y attendais pas quand j’ai commencé à travailler sur le viol ». Pourtant, à ce jour, les seuls chiffres robustes qui pourraient exister sur ces abus sexuels incestueux en France métropolitaine, concernant ne serait-ce que la proportion de victimes femmes (il existe aussi des victimes hommes), devraient être tirés de l’enquête ENVEFF (sur les violences faites aux femmes) réalisée par l’INED en 2000, ou de l’enquête CSF de 2006. Or, dans l’ouvrage de Maryse Jaspard qui exploite l’enquête ENVEFF, la seule allusion aux abus sexuels intrafamiliaux se trouve ici : « Selon un mode d’interrogation particulier à base de dessins, utilisé dans les enquêtes de la zone pacifique, il a pu être estimé que 15% des femmes [kanak] avaient été victimes d’inceste avant 15 ans. » (M. Jaspard, 2005, p. 60-61). En revanche, pour la métropole, aucun chiffre n’est donné, alors même que des questions posées dans l’enquête l’auraient permis. L’inceste, sur un simple plan quantitatif, reste donc un phénomène très mal connu en France (métropolitaine surtout), ce qui peut laisser place à tous les mythes et toutes les ignorances…et par suite également à tous les aveuglements. A moins que des publications très récentes, telles le n°445 de Population et sociétés, le mensuel de l’INED, exploitant l’enquête CSF réalisée en 2006, commencent à changer la donne [3] . 2) Les travaux existant en anthropologie sur ce sujetQu’en est-il en anthropologie ? Dans son ouvrage Anthropologie de la famille et de la parenté, Robert Deliège introduit ainsi le chapitre qui traite de la prohibition de l’inceste : « Pour paradoxal que cela puisse paraître, l’inceste, en tant que tel, n’a guère retenu l’attention des ethnologues. Nous ne disposons, en effet, que de données relativement éparses sur la réalisation proprement dite de l’inceste dans les sociétés traditionnelles qui constituent notre objet d’étude privilégié. » (Robert Deliège, 2005, p. 39). Disant cela, Robert Deliège pense à l’inceste comme chez les pharaons ou en Afrique, qu’il évoque plus loin dans ce chapitre, à savoir une alliance par mariage entre personnes déjà apparentées entre elles par d’autres liens (frère-sœur notamment). Et ces alliances par mariage sont, dans l’un comme dans l’autre cas, le fait de personnes bien spéciales, à part des autres humains qui sont leurs sujets : le pharaon en Egypte, le roi dans les endroits d’Afrique noire évoqués. C’est à dire des personnes conçues comme se situant au-dessus des règles ordinaires. On voit donc que le mariage incestueux reste, même là, à caractère transgressif pour l’humain ordinaire. Dans le texte d’une intervention, intitulé « construire une anthropologie de l’inceste », l’anthropologue Dorothée Dussy explique que l’inceste (mais pas sa réalisation dans la réalité) est un des thèmes qui a été le plus traité en anthropologie. Elle relève que ce qu’on peut comprendre de la définition de l’inceste, tel qu’il est pensé par des auteurs tels Bronislaw Malinowski dans La vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie, c’est : « il s’agit d’une vraie relation amoureuse, interdite, entre adultes consentants » (Dorothée Dussy, 2004). Certains de ses informateurs lui indiquent que quelques petites filles ont déjà eu des rapports complets, avec pénétration. Mais Bronislaw Malinowski ne cherche pas à en savoir plus et croit « devoir rabattre ces affirmations » plutôt que d’enquêter autour de lui pour savoir qui sont les partenaires sexuels des fillettes, pensant avoir affaire à une manifestation d’un « certain humour malicieux à la Rabelais » caractéristique de ces insulaires. Et finalement, Dorothée Dussy conclut que le regard de Bronislaw Malinowski sur la sexualité prénuptiale des Trobriandais n’apprend rien sur l’inceste, ce qui, par défaut, en confirme la définition qu’il en fait au départ. Ceci est, grosso modo, affirme-t-elle, l’approche caractéristique de l’inceste en anthropologie jusqu’à Claude Levi-Strauss : l’inceste est une transgression, par des adultes consentants, des règles matrimoniales qui interdisent les relations sexuelles entre apparentés trop proches. Après Claude Levi-Strauss, du point de vue de l’anthropologie, l’inceste n’existe plus, développe-t-elle : ce qui existe, c’est l’interdit de l’inceste, élément fondateur de toute société, qui « constitue l’acte de naissance du groupe humain et marque le passage de la nature à la culture, de la bestialité à l’humanité » (in Les structures élémentaires de la parenté). Enfin, Françoise Héritier construit la notion d’inceste du deuxième type, qui advient quand deux personnes apparentées au degré d’interdit matrimonial partagent le/la même partenaire sexuel/le. Cet inceste du deuxième type n’est ainsi pas incorporable dans la théorie Lévi-Straussienne de l’échange exogamique, puisqu’ici, l’interdit porte aussi sur des femmes appartenant à des groupes dans lesquels il est normalement possible de prendre une épouse. Finalement, Françoise Héritier conclut que la véritable nature de la prohibition de l’inceste « consiste avant tout à éviter de mettre en contact des « humeurs identiques » ou encore des personnes partageant la même substance » (Robert Deliège, 2005, p. 53). Dorothée Dussy remarque, quant à elle, que la grande majorité (à deux exceptions près) des cas d’inceste relevés et décortiqués par Françoise Héritier dans Les deux sœurs et leur mère sont fictifs, relevant soit de constructions théoriques, soit de créations littéraires. Et finalement, que l’anthropologie dit donc très peu sur ce qu’est l’inceste dans la vraie vie de vraies personnes. Et ne sachant rien de ces situations réelles, l’anthropologie développe, conclue-t-elle, des représentations symboliques de l’inceste spéculatives, et non descriptives. Ceci alors que dans d’autres disciplines, telles l’Histoire, la psychologie, le domaine juridique ou la littérature, le regard porté sur l’inceste, quand il existe, relève d’une approche bien différente : quand l’inceste apparaît (ce qui reste rare), c’est accolé à la problématique du viol, et non de l’alliance, précise-t-elle. Pour autant, l’inceste-alliance et l’inceste-viol sont-ils deux entités si différentes ? C’est une question qu’elle n’évoque pas. Or, les cas réels connus d’alliance incestueuse évoqués plus haut, outre qu’il ne s’agissait ni de mariages d’amour comme ils sont recommandés aujourd’hui en Europe par exemple, ni même de mariages choisis, consentis par les époux, constituent bel et bien une transgression majeure de la règle valable pour le commun des mortel/le/s. Et cette transgression est prescrite, plus que prescrite : obligatoire, pour des humains qui sont, précisément, en-dehors des règles ordinaires : roi ou pharaon. L’alliance incestueuse sépare, finalement, la famille royale du reste des humains. Il existe d’autre part les différentes traditions de mariages endogames prescrits : le mariage de l’homme avec sa cousine croisée est ainsi recommandé dans de nombreuses sociétés ; le mariage de l’homme avec sa cousine parallèle, appelé aussi « mariage arabe », est quant à lui prescrit dans une minorité de sociétés, réparties autour du bassin méditerranéen y compris en France jusqu’à une époque historiquement récente. Dans les deux cas, au contraire du mariage exogame, il s’agit ici de rester entre soi, ce qui « implique la reproduction, génération après génération, de l’échange de conjoints entre deux « lignes » » (Maurice Godelier, 2004, p. 223), qui renforce et confirme l’alliance entre les deux familles, les deux lignes, au fil du temps. Il faut noter que dans tous ces exemples, la question du mariage, de l’alliance, n’est pas nécessairement liée à des sentiments entre individus tels « l’amour », ce qui est une spécificité de certaines sociétés dont la nôtre aujourd’hui, mais plutôt, ouvertement et simplement, liée à celle de l’alliance entre familles via celle matrimoniale de leurs membres (alliance entre familles qui continue également dans notre société via le « mariage d’amour »). La question du mariage et de l’alliance n’implique pas non plus nécessairement l’idée de consentement, de respect ou de désir mutuel. Ainsi, en France, « la société estime depuis peu que les gestes et les rapports sexuels doivent être consentis » (Dorothée Dussy, Léonore Le Caisne, 2007, p. 19), et la notion de « devoir conjugal », n’est d’ancienne mémoire dans les textes que depuis la loi du 23 décembre 1980, qui permet de reconnaître qu’il peut y avoir viol entre époux. Et que dire, par exemple, des « certitudes » de Louis Virapoullé dans le débat du sénat en 1978 : « il n’y a pas de possibilité de viol dans le cadre de l’union légitime, car, alors, que deviendraient les devoirs conjugaux ? » (Georges Vigarello, 1998, p. 259) ? Et ce n’est qu’en 1992 que la Cour de cassation, invalidant un arrêt de la chambre d’accusation de Rennes, fait date : le viol entre époux peut être réellement jugé en France (Georges Vigarello, 1998, p. 260). Ces constats et rappels peuvent permettre de relativiser l’opposition entre l’inceste-alliance dont les règles de prohibition sont étudiées par l’anthropologie, et l’inceste-viol : l’alliance n’est pas nécessairement synonyme « d’amour », elle peut à l’inverse, sans que cela choque, aller de pair avec une violence banalisée, voire le viol, nommé en France, pour rester volontairement sur cet exemple non exotique, « devoir conjugal ». Dans le cadre de sa recherche sur les violeurs effectuée à la fin des années 1980, Daniel Welzer-Lang [4] (note importante au bas de cette page) explique : « j’avais décidé, au début de cette recherche, d’extraire les viols d’inceste de mon projet de recherche. Mais je n’ai pas eu le choix : parmi les violeurs rencontrés et dans les dossiers de viol étudiés, l’inceste était présent » (Daniel Welzer-Lang, 1988, p. 138). Après avoir relaté les témoignages de femmes de son entourage, victimes d’inceste qui lui en parlent pour la première fois alors qu’elles savent qu’il effectue cette recherche sur le viol, il évoque les statistiques d’appels reçus par l’association SOS viol, qui le conduisent à conclure : « à travers l’ensemble de ces exemples pris dans des surfaces d’émergence très diverses, se dessine une vague approche de l’inceste. Le viol d’inceste pourrait être la partie immergée d’un iceberg nommé viol » (ibid, p. 142). Enfin, il enchaîne, dans les pages suivantes, sur un récapitulatif concernant les théories anthropologiques de la prohibition de l’inceste, et les doutes émis par quelques anthropologues les concernant. C’est finalement à cela que se résumera son analyse du viol d’inceste dans cette recherche sur le viol. Son livre apporte essentiellement une analyse et une déconstruction du « mythe du viol » commis par un homme fou, un monstre, loin de l’homme ordinaire, inconnu de sa victime et dans l’espace publique, la nuit, critique effectuée sous un angle différent d’ouvrages tels Le viol de Susan Brownmiller (1978), qui avaient déjà largement entamé cette déconstruction auparavant. C’est donc bien plus tard, en 2004, qu’une véritable recherche en anthropologie débute concernant les violences sexuelles incestueuses [5] . Dorothée Dussy, anthropologue au CNRS, travaille sur le sujet depuis 2004 : elle est pour cela bénévole dans deux associations, une au Québec et une à Paris (AREVI ). Elle a co-fondé AREVI [6] , qui signifie Action Recherche Echange entre Victimes d’Inceste, et où sont mis en place, en plus des groupes de paroles et autres formes d’entraides thérapeutiques, des ateliers thématiques de discussion entre victimes dont les retranscriptions sont mises à la disposition de tou/te/s sur leur site internet. Elle explique : « Ces ateliers fonctionnent sur le principe de la compétence d’expertise que les victimes d’inceste ont de la question. Cette compétence particulière et unique (que ni les médecins, ni les travailleurs sociaux ne peuvent acquérir) repose sur l’expérience incestueuse des victimes. (…) Les matériaux de travail sont enregistrés, avec l’accord de l’ensemble des participants, qui partagent le projet de fournir collectivement un nouveau regard sur l’inceste aux professionnels de la recherche, de la santé, de l’éducation et de la Justice. » [7] . De plus, récemment, un second volet de l’enquête a démarré via des entretiens avec des personnes incarcérées après avoir été reconnues coupables de violences incestueuses, au Québec et en France. Après plusieurs années de terrain depuis 2004 début de ce travail, Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne (2007, pp. 13-30) remarquent alors que la situation incestueuse a pour élément fondateur le silence. Silence qu’elles ne définissent pas, et que je propose pour ma part de conceptualiser comme suit : « le silence est (…) à la base de la subjugation. Le silence dont il est question ici est celui des victimes qui ne parlent pas de l’abus, même si elles en souffrent. La première cause de ce silence est simple : l’absence de recours. Si un enfant est victime d’abus de la part d’un parent, vers qui peut-il se tourner pour recevoir de l’aide ? Se taire signifie pour lui survivre, mais à un prix incroyablement élevé. La deuxième cause est l’entourage. Lorsque l’enfant demande de l’aide, son discours et son expérience sont souvent niés par la famille immédiate qui évite de faire face à la situation. Le silence n’est donc pas qu’une absence de paroles. C’est une relation créée et maintenue par des individus selon des règles implicites. Or, pour briser le silence, il faut non seulement raconter mais également être écouté et cru par quelqu’un. Le silence existe lorsque l’enfant se tait, mais il existe aussi lorsque la fille dit à sa mère que son père l’a violée et que la mère refuse de la croire. » (Stéphane La Branche, 2003, p. 28). Seule la rupture de ce silence peut perturber une situation incestueuse, affirment Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne, ce qui signifie à l’envers que tant que rien n’est dit, rien ne bouge. Elles se proposent alors de décrire les modalités de la mise au secret des familles tout le temps que dure la période des abus sexuels, de s’interroger sur ce qui pérennise le silence une fois que les enfants sont devenus adultes, et sur ce que l’on tait, par exemple le nombre d’incestes dans la famille, la généalogie de l’inceste, etc. Elles citent également l’introduction de Victimes en souffrance, de l’anthropologue Dominique Dray, qui indique que « les travaux de victimologie ont pour point commun d’aborder (…) le désordre social et moral engendré par l’agression » (Dominique Dray, 1999, p. 29). Or la victimologie limite son champ d’intérêt à la paire victime – agresseur, ce qui n’a en réalité pas de sens pour l’étude des situations incestueuses, expliquent-elles : l’inceste est, en fait, une affaire qui concerne l’histoire de toute la famille (ce que j’aurai l’occasion d’expliciter plus loin, moi aussi, de façon plus concrète), et ne se limite pas au seul moment des agressions sexuelles. Et, finalement, l’inceste, contrairement aux agressions (cambriolages, etc) étudiées par Dominique Dray, n’est pas un désordre, mais un ordre social, « alternatif et impensé » (Dorothée Dussy, Léonore Le Caisne, 2007, p. 15) : c’est l’hypothèse à laquelle elles parviennent. Comme tout ordre social, développent-elles, ses modalités s’enseignent aux plus jeunes, et se communiquent entre apparentés. Par des paroles (visant à briser la capacité de résistance des adversaires du système) et des gestes (éventuellement des coups). Cet ordre comporte, comme tout ordre social, ses propres valeurs, ici bien particulières et déclinées autour du silence. Ses normes de l’acceptable (le viol répété d’enfants de la famille, l’autodestruction et/ou le suicide de certains membres de la famille, par exemple) et ses normes de l’inacceptable : parler des violences sexuelles. Cet ordre social est « alternatif et impensé », car il s’inscrit dans la vie des jeunes victimes « parallèlement à [l’]apprentissage commun du monde social (…). Ils aiment leur père, leur frère, leur mère, sont assurés qu’ils seront protégés d’un éventuel danger venant de l’extérieur mais, dans le même temps, subissent de leur part des actes sexuels interdits et destructeurs. Jamais énoncé par ceux qui l’imposent, cet apprentissage contradictoire opère comme un habitus. La distinction entre le répréhensible et l’admis, le dangereux et l’inoffensif, le bon et le mauvais pour soi et pour les autres sera désormais différente de celle des non-incestés. » (Dorothée Dussy, Léonore Le Caisne, 2007, p. 16). « Ainsi, quelles que soient la durée et la nature des agressions sexuelles, quel que soit le lien de parenté avec l’agresseur, les enfants incestés ont en commun d’avoir à se construire sur une double approche de la réalité sociale aux valeurs antagonistes. D’un côté, des paroles, des gestes et un discours dominant qui prône l’interdit de l’inceste, de l’autre les viols et l’absence absolue de paroles relatives à l’expérience effective du viol subi dans le silence et l’isolement total. (…) Mais de leur socialisation limite qui repose sur la coexistence de ces deux réalités contradictoires, les incestés n’ont pas conscience. En interdisant de dire cette contradiction, l’injonction au silence – règle d’or de la famille incestueuse clairement énoncée ou sous-entendue par l’agresseur, et parfois indirectement par l’ensemble des membres de la famille – empêche l’incesté de la voir et d’y penser, et, plus simplement, de penser aux viols comme à des viols » (ibid, p. 17). C’est pourquoi « seul un autre que soi, extérieur à la famille, peut mettre les mots de viols et/ou d’inceste sur l’indicible expérience et signifier à l’incesté son statut de victime d’inceste » (ibidem, p. 18). Ce tiers, Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne le théorisent en s’inspirant du concept « d’annonciateur » développé par Jeanne Favret-Saada via son travail sur la sorcellerie dans le bocage normand. Ici, contrairement au cas de la sorcellerie du bocage, « l’annonciateur ne cherche pas nécessairement à informer la victime. C’est celle-ci qui, en l’entendant ou le lisant, se dit : « mais c’est bien sûr ! ». [Autre différence :] Pour désigner l’inceste, la parole doit avant tout être légitime, c’est à dire avoir été prononcée par une autorité sociale, morale et psychique » (p. 18), par exemple un/e policier/e, un/e juge, un/e intervenant/e à la télévision, un/e « psy », une autre victime d’inceste via son témoignage légitimé par sa publication en livre ou en passage filmé (« vu à la télé »). De plus, à la différence de l’annonciateur du bocage qui parle par sous-entendus, par allusions (« vous pensez-pas qu’y en a qui vous voudraient du mal ? »), « Pour être entendus, les propos de l’annonciateur doivent (…) être rigoureux, c’est à dire désigner les faits sans détour et avec autorité.[Et, finalement, ] les faits vécus passent [alors] d’un statut anomique –une expérience subjective et individuelle non désignée et incompréhensible - au statut de fait social communicable, dans lequel chaque acteur est positionné : l’incesté est une victime d’inceste et son incesteur va devenir un agresseur. » (p. 20). Mais celui qui commet le désordre n’est alors pas le violeur : c’est celle (ou celui) qui dénonce le système, qui est alors souvent accusée de mensonge, voir taxée de folie, et dans l’immense majorité des cas, se retrouve rejetée(é) de la famille, cependant que l’agresseur est le plus souvent ré-accueilli, lui, dans cette famille à sa sortie de prison (quand il passe par cette case). Ainsi, « on renvoie la victime au récit familial en vigueur avant l’annonce, et à la place qu’elle occupait dans l’ordre familial » (p. 25), on la qualifie elle de folle, de menteuse, d’original/e de la famille, etc. Et, « A force de s’entendre répéter (…) qu’on n’est pas crédible, on finit aussi par ne plus tenter de convaincre les familiers et les proches de la réalité de l’inceste. Cette perte d’élan vaut à l’intérieur de la famille comme à l’extérieur où il faut aussi insister pour convaincre de la réalité de l’inceste. » (p. 26). C’est ainsi que le silence et l’ordre familial incestueux se perpétuent malgré tout, à moins que la victime « refuse ce compromis et/ou persiste dans sa révélation et sa dénonciation, [elle sera alors], et avec elle ceux qui la soutiennent, (…) vraisemblablement sacrifiée ou rejetée, implicitement ou non : on oubliera de lui rendre les clefs de la maison de campagne, on ne la conviera plus aux réunions familiales, à moins qu’on refuse définitivement de la revoir. » (p. 30). 3) Mon questionnement et ma problématique de départIl s'agissait pour moi de centrer cette recherche sur les parcours des personnes (plutôt que les mécanismes de l'inceste comme Dorothée Dussy, par exemple), et donc de décrire les histoires de personnes ayant été incestées, décrire comment se détruisent et se (re)construisent leurs existences avec l'empreinte de cette enfance-là, et avec les représentations et réactions qu'elles rencontrent à ce propos de la part de leur entourage, des systèmes de santé (psychologique notamment) et judiciaire. Pour cela, je pensais m'attacher à décrire les relations dans leur famille d'origine, le fonctionnement de cette famille, à l'époque des violences incestueuses qu'elles ont subi, notamment sous l'angle des rapports de pouvoir et de contrôle (des personnes, de l'espace domestique) et aussi des solidarités quand il en existe. Je pensais ensuite décrire l'empreinte de cette enfance telle que vécue par les incesté/e/s durant leur vie : comment modèle-t-elle leur existence (fondation d'une famille, profession, mobilité géographique …) et leur quotidien (c'est à dire comment sont les traces de leur blessure telles qu'elles les vivent elles, et non simplement telles qu'elles sont décrites nosographiquement) ? Enfin, je pensais traiter les questions suivantes : comment les incesté/e/s décrivent-elles (ils) l’inceste qu’elles ont subi (grave, pas grave ? Violent, pas violent ? Etc) ? Cette perception a-t-elle évoluée dans le temps et comment, en fonction de quels facteurs ? Comment décrivent-elles(ils) les regards des interlocuteurs/trices et instances auxquelles elles(ils) ont eu affaire en tant que victimes d’inceste (Justice, santé, entourage) et les possibilités de reconnaissance que ces rencontres leur ont (ou non) apportées : ces regards sont-ils marqués par le soupçon, la théorie du trauma (Fassin et Rechtman, 2007) ? Quels liens existe-t-il éventuellement, à travers les récits des incesté/e/s, entre ces regards sur elles (eux) et leur place à elles (eux) dans les rapports sociaux de domination (notamment de sexe et d’âge) ? A postériori,

cette problématique s’avère vaste pour un mémoire de master 1,

certains aspects (vie quotidienne des incesté/e/s par exemple)

seront donc très peu développés finalement. De plus, au fil de

ma recherche, j’ai découvert d’autres questionnements auxquels

je ne m’attendais pas, été amenée à apercevoir des aspects invisibles

pour moi d’où j’étais auparavant. L’existence d’une hiérarchie

des abus, pensés comme plus ou moins minimes selon plusieurs facteurs

que j’expliciterai, ainsi que le rôle souvent important du travail

dans l’évolution des incesté/e/s, sont ceux que je développerai

en sus des points cités ci-dessus.

II-Méthodologie et questionnements que cela suscite pour l’anthropologie 1) De l’observation participante au récitLa méthodologie, sur un tel sujet, est contrainte, du fait du caractère violent de la situation incestueuse. Michel Agier, travaillant sur des situations de violences dans l’espace public (guerres), explique quant à lui : « mes échanges avec les personnes réfugiées et déplacées se situent à l’écart des événements violents dont parlent leurs témoignages : de fait, ma réflexion s’inscrit dans le cadre d’une anthropologie des espaces humanitaires et des prises de parole dont ils sont le lieu, mais non d’une ethnographie de la violence. En effet, « l’observation participante » de cette part de violence qu’on dit physique, « réelle » ou « visible » est insoutenable, sauf à être soi-même victime, coupable, complice, ou encore saisi personnellement par un sentiment de complicité ou de culpabilité. Dans tous les cas, cette contrainte, physique ou morale, empêche l’exercice ordinaire de l’enquête ethnographique. On peut donc énoncer ainsi le commencement de cette réflexion : c’est par le constat d’une faille ou d’une impossibilité de l’enquête ethnographique (pas d’enquête directe ou « participante » sur des actes de violence) que, faisant de nécessité vertu, je sollicite des récits de violences vécues (« racontez-moi ce qui vous est arrivé, comment êtes-vous arrivé ici ? ». » (Michel Agier, 2006, p. 151). Dans le cas de l’inceste comme dans celui des situations étudiées par Michel Agier, le primat de la vue, via l’ethnographie classique, est donc impossible. Les violences incestueuses sont généralement passées, et, même si l’agresseur exerce encore son influence dans la famille d’origine des incesté/e/s, voire sur les incesté/e/s elles/eux-même, elle ne se VOIT pas : elle se raconte et s’entend. Et, alors que Michel Agier relate « une scène souvent vue, bien connue de tous ceux qui ont mené ce genre d’entretiens : l’auteur du témoignage s’interrompt et se déshabille pour montrer à son auditeur la cicatrice qu’il porte encore (…). [L’ethnologue] proteste contre une attitude qui lui semble impudique et il jure à son hôte qu’il croit ses propos sur parole, qu’il n’est pas de la police ni du HCR, etc. Mais rien n’y fait. Il doit attester qu’il a bien vu la marque de la violence » (Michel Agier, 2006, p. 157), les violences incestueuses laissent, en revanche, rarement des traces visibles sous forme de blessures physiques. Elles font au contraire partie des procédés de violence invisible : l’inceste s’avère, en ce sens, souvent un crime sans traces. Sauf lorsqu’il y a procédure judiciaire, où existent alors des traces officielles sous forme d’expertises psychiatriques, de P.V., de témoignages, etc. Traces qui ne montrent pourtant qu’une partie du réel tel que les personnes me le décrivent lors des entretiens. Et, finalement, ce qui peut faire trace visible, ne sont-ce pas justement les récits que peuvent produire les victimes ? A ces questionnements s’ajoute la question de la mémoire d’une histoire traumatisante. Ainsi, Dorothée Dussy explique que : « Il faut compter aussi le problème fréquent de l’amnésie sur tout, ou partie des abus sexuels subis, et sur tout, ou partie, de la vie quotidienne durant l’enfance. (…) D’où la nécessité de faire des entretiens répétés, à plusieurs moments de l’enquête, car la connaissance que chacun a de son histoire familiale, ou la façon de présenter cette histoire peut varier d’un retour de souvenir à l’autre. D’où la nécessité aussi d’être avertie sur le fait que le savoir donné vaut pour le moment où il est donné ; il faut le dater » (Dorothée Dussy, 2004). Pour ma part, je n’ai effectué qu’un entretien par personne. J’ai donc pu surtout constater dans la majorité de mes entretiens les sensations de flou, de brouillard, voire d’intrications, d’emmêlements étranges, existant autour des moments les plus pénibles lorsqu’ils m’étaient racontés. Je n’étais pas étonnée car j’en ai l’habitude sur moi-même. En revanche, il a été parfois surprenant pour moi d’en ressentir les effets en tant qu’interlocutrice : certains abus semblent irréels, je me retiens pour ne pas douter de leur réalité (m’a-t-on bien raconté quelque chose de grave ? Oui pourtant !). D’autres sont décrits de manière quasi photographique, ou plutôt leur environnement : je vois par exemple la poussière dans le rayon de soleil d’une grange, qui date des années 40. Enfin, les descriptions peuvent changer pour une même personne, quand elle a été agressée par plusieurs abuseurs différents. La forme « récit » pose alors explicitement la question du rapport à l’histoire, ici histoire de la personne et de la famille dont elle est issue : il existe généralement plusieurs versions de cette histoire, celle de l’agresseur et ses soutiens au sein de la famille différant généralement largement de celle relatée par les victimes, qui plus est marquée par les brouillages dus à la mémoire traumatique. Dès lors, se pose la question de la vérité des récits, « parce que certains récits sont à ce point stupéfiants qu’on pourrait se demander s’ils sont plausibles » (Dorothée Dussy, 2004). D’autant qu’ils ne proviennent pas de régions en guerre, toujours lointaines pour nous, mais de personnes qui pourraient être ou avoir été nos voisin/e/s, collègues, ami/e/s. Ces doutes sont amplifiés par l’attitude des abuseurs : « quand l’agresseur ne peut plus nier purement et simplement les faits, ce qui est la réaction la plus fréquente, il dénie les conséquences de ses actes. Dans un second temps, les pères abuseurs organisent généralement un mode de défense qui consiste à transférer la responsabilité de leurs actes sur les autres membres de la famille » (Gruyer – Nisse – Sabourin, 2004, p. 108). « Bon nombre de pères incestueux sont passés maîtres dans une technique particulière d’information, que l’on pourrait appeler « l’effort pour rendre l’autre confus », en paraphrasant Harold Searles, L’effort pour rendre l’autre fou, technique qui va de pair avec « l’effort pour rendre l’autre coupable à sa place ». » (Gruyer – Nisse – Sabourin, 2004, p. 113). Confus, c’est à dire doutant de ce qu’il a vécu, ou vu, ou entendu, ou simplement compris. On conçoit donc qu’en plus d’avoir uniquement des récits, il faut littéralement « choisir un camp » : celui de la victime, ou bien celui de l’abuseur. Cela n’est pas sans rappeler, en partie, les problèmes rencontrés par Jeanne Favret-Saada dans son étude de la sorcellerie normande, en remplaçant « ensorcelé/e » par « incesté/e », et « sorcier » par « abuseur » : « On ne peut donc étudier la sorcellerie sans accepter d’être inclus dans les situations où elle se manifeste et dans le discours qui l’exprime. Cela entraîne des limitations fâcheuses aux tenants de l’ethnographie objectivante : 1. On ne peut vérifier aucune affirmation : d’abord, parce que la position de témoin impartial est absente de ce discours. Ensuite, parce qu’il est inutile d’interroger des tiers : être ensorcelé, c’est avoir interrompu toute communication avec son sorcier supposé (…). 2. On ne peut pas entendre les deux parties – les ensorcelés et leurs sorciers supposés – puisque entre eux, la communication est coupée. Non seulement ils ne se parlent pas, mais ils ne s’autorisent pas du même discours. Quand, par exception, on a pu obtenir les deux versions d’une même affaire, il est impossible de les confronter, les sorciers déclarant uniformément ne pas croire aux sorts et récusant le discours de la sorcellerie au nom du discours positif » (Jeanne Favret-Saada, 2005, p. 43). Par ailleurs, concernant la question de la vérité, Michel Agier fait, précisément, remarquer le lien entre vérité et pouvoir de parole : « la posture de recherche opère, contre la doxa de l’ordre contextuel lui-même, un déplacement depuis la question de la vérité vers la question du pouvoir – et du pouvoir de parole en particulier » (Michel Agier, 2006, p. 156). On peut dès lors noter l’usage qui est fait, dans la citation qui suit, du pouvoir de parole : « L’inceste est donc un phénomène beaucoup moins rare qu’on ne le croit habituellement. Aux Etats-Unis par exemple, on considère parfois qu’entre quatre et sept pour cent de la population féminine aurait été impliquée dans des relations sexuelles intrafamiliales (Twitchell, 1987, p. 13). Il convient cependant de considérer ces chiffres avec une certaine réserve car on sait la propension de certaines féministes américaines à qualifier de viol la moindre caresse paternelle. » (Robert Deliège, 2005, p. 43). Aucun travail de terrain ne vient pourtant à l’appui de ces considérations sur la différence entre « viol » et « la moindre caresse paternelle », mais l’autorité scientifique a parlé. Pour ma part, j’ai effectué un terrain constitué d’entretiens longs avec cinq personnes : aucune ne connaissait les autres. Pourtant, ces récits, tous ahurissants pour une personne peu familière des situations incestueuses, comportent beaucoup de ressemblances les uns les autres notamment dans l’usage de la menace, les procédés de mise sous terreur des victimes, ce, qu’il s’agisse de « viols », de « caresses » (mot inusité par mes interlocutrices, qui dans ces cas emploient le terme juridique « attouchements », ou encore expliquent « il me tripotait ») : pour le dire ainsi, le terrain a parlé. 2) De l’objectivité aux points de vue« L’autorité scientifique a parlé » - « le terrain a parlé » : ces considérations mènent alors à la question de l’objectivité scientifique. Ainsi, Dorothée Dussy compte, parmi les raisons pouvant amener à mettre en doute la crédibilité des interlocuteurs/trices, « le manque de distance de l’enquêteur, ou son absence d’objectivité, pour commencer » (Dorothée Dussy, 2004). Un moyen possible de réponse à ce questionnement peut être selon moi trouvé via la notion de savoirs situés, rompant avec une conception Durkheimienne de l’objectivité, qui serait en quelque sorte un point de vue surplombant, dégagé des prénotions et affects, et, de ce fait même, suffisamment distancé. Or, les faits sociaux ont ceci de particulier que nous y participons tou/te/s, y occupons une place. Pascale Molinier, réfléchissant avec les membres de son équipe de recherche autour du travail domestique, constate ainsi : « nous avons fait la découverte désagréable mais instructive de nos propres résistances et censures. (…) Fils et filles de maîtres ou fils et filles de serviteurs (ou assimilés), nous ne réfléchissions pas tous et toutes à partir du même point de vue, et cela générait, autour de la table, beaucoup d’irritation et de ressentiment. Bref, les chercheurs aussi sont situés. (…) L’épistémologie du point de vue ou des savoirs situés a mis en évidence que les sciences sociales ont été construites à partir du point de vue « homme, blanc, bourgeois, du Nord occidental » et que ce point de vue étant le seul considéré comme objectif, les points de vue minoritaires étaient considérés comme « subjectifs » ou « particuliers » et finalement rejetés comme non scientifiques. » (Pascale Molinier, 2006, p. 45). Ainsi, plus qu’un point de vue objectif unique, surplombant car suffisamment distancé, il convient de « rendre visible et interrogeable la situation de qui produit des connaissances sur qui. » (Pascale Molinier, 2006, p. 46), en effet, « les déformations ethnocentriques [ou de classe, ou de genre], dues à la culture à laquelle on appartient, sont inévitables. Plutôt que de les déplorer, nous devons en tenir compte, comme de sources d’erreurs systématiques » (Georges Devereux, 1980, p. 198). Dès lors, « si nous utilisons, côte à côte et de manière avertie, à la fois une source occidentale et une source non occidentale, chinoise par exemple [ou bien un/e fils/fille de serviteur et un/e fils/fille de maître], en gardant présentes à l’esprit les imperfections spécifiques (préjugés, astigmatisme) de chacune de ces paires d’yeux respectivement, l’exactitude de la vue obtenue sera comparable à celle obtenue par triangulation » (Georges Devereux, 1980, p. 198). L’objectivité apparaît alors plutôt comme une triangulation de plusieurs points de vue, quand cela est possible, que comme donnée par un seul point de vue, qui serait doté de la capacité de s’abstraire par lui-même de toute déformation (prénotions, ethnocentrisme, etc), et capable de tout voir. Ainsi, le présent mémoire se veut plus modestement une contribution, un point de vue, situé, qui en appelle d’autres et vient après d’autres, situés également, pour construire une connaissance anthropologique de l’inceste. Le fait d’être ainsi « situé/e », ne doit néanmoins pas être un prétexte afin d’éviter de réfléchir sur la distanciation, ou, dit autrement, sur la réflexivité par rapport au thème d’étude. En effet, la démarche anthropologique « consiste d’abord à nous étonner de ce qui nous est le plus familier […] et à rendre plus familier ce qui nous est étranger » (François Laplantine, 2001, p. 24). Ceci n’a rien d’une gageure : ainsi, je me suis rendue compte, au fur et à mesure que mes directeurs de mémoire me questionnaient sur l’avancement de mon travail, de ma tendance à retenir de mes entretiens surtout les éléments qui ressemblent à mon histoire à moi. Tendance que j’ai alors, par ricochet, également perçue dans des ouvrages que jusque là, pour le dire ainsi, je vénérais : Le sang des mots, d’Eva Thomas, par exemple. On y lit notamment « Dans le courrier [de l’association SOS inceste pour revivre dont Eva Thomas a impulsé la création en 1986], nous avions eu la surprise de constater que c’était une pratique courante : les victimes d’inceste avaient souvent changé de prénom, même si elles ne le faisaient pas officiellement. Pour beaucoup une sorte d’évidence s’était imposée : il fallait se faire appeler autrement par l’entourage : changer de prénom dans la vie, pour créer un espace vital et échapper au massacre de l’identité. D’autres femmes racontent qu’elles se sont mariées très vite, surtout pour changer de nom. J’avais, moi aussi, changé de prénom plusieurs fois (…) ». (Eva Thomas, 2004, p. 69) Eva Thomas parle des autres, mais c’est pour revenir à elle : « j’avais moi aussi changé … ». Pas changé de nom de famille, comme elle l’évoque juste avant, mais de prénom : je remarque la différence, car personnellement, je ne voudrais surtout pas changer de prénom … en revanche, je me sens très concernée par la question du nom de famille. Aussi, cette démarche de faire de son cas une généralité, ou plutôt, surtout, à faire de la généralité … son cas, m’apparaît ici au grand jour, ce qui m’incite à faire preuve de prudence pour ne pas réduire les autres à … moi, comme j’ai moi aussi tendance naturellement à le faire. Mais à cela s’ajoute la considération suivante : « Quand des victimes d’inceste se retrouvent pour parler de leur expérience, il se passe très vite un étrange phénomène, nous entendons les autres prononcer notre parole, ce que nous avons eu si souvent tant et tant de mal à élaborer, voilà que ces phrases sortent d’une autre bouche. Etrange impression de familiarité avec celui ou celle dont pourtant nous ne savons rien, et qui parfois a une histoire si différente. » (Eva Thomas, 2004, p. 136). Constat stupéfiant que j’ai fait, pour ma part, en 2004 : alors que je croyais que le premier écrit posté par mes soins sur un forum internet d’entraide entre victimes d’inceste était simplement mon histoire, mon ressenti, les autres participantes du forum trouvaient que je mettais en mots par ce texte … leur vécu également. Il y est même arrivé à une personne d’être absolument hors d’elle, ayant retrouvé copiés-collés sur un autre blog ses poèmes à elle. Après explications avec la créatrice du blog, il s’avérait que cette dernière n’avait pas de mots pour dire ce qu’elle avait subi, c’est pourquoi elle avait utilisé ceux déjà écrits par une autre, et qui disaient si bien … son vécu à elle. Finalement, entre personnes ayant subi un ou des incestes, ce qui vient en premier lieu, c’est donc le général, ce qui nous est, ou en tout cas nous semble être commun. Or, en termes méthodologiques concernant les récits de vie, habituellement, « c’est en découvrant le général au cœur des formes particulières, que l’on peut avancer dans cette voie [la voie de la généralisation]. Cela passe par la comparaison, la recherche des récurrences et par ce qu’on appelle la saturation progressive du modèle » (Daniel Bertaux, 2005, p. 34). Etant donné que

ce qui est premier pour moi, ce sont précisément des récurrences,

étant donné également qu’il me semblait difficile de faire de

nombreux entretiens de durée « classique », car j’avais

l’impression qu’ils ne me permettraient pas d’aller au-delà de

ces récurrences « évidentes » entre anciennes victimes

d’inceste, je compte dans ce mémoire, comparer bien sûr, mais

en prenant soin, à l’inverse, de bien relever aussi les singularités,

les différences. Ceci me rapproche plus, finalement, d’approches

en lien avec l’Histoire, telles celle développée par Franco Ferrarotti :

« J’étais particulièrement frappé par le caractère synthétique

du récit auto-biographique en tant que pratique de vie.

Mais je percevais en même temps le danger de la littéralité,

c’est à dire que j’étais freiné et tourmenté par le fait incontestable

que la biographie singulière était après tout le récit d’un destin

unique et irréductible. » (Franco Ferrarotti, 1983, p. 41),

mais, en fait, « Chaque vie humaine se révèle jusque dans

ses aspects les moins généralisables comme synthèse verticale

d’une histoire sociale. Chaque comportement et acte individuel

apparaît dans ses formes les plus uniques comme la synthèse horizontale

d’une structure sociale. Combien faut-il de biographies pour atteindre

une « vérité » sociologique, quel matériel biographique

sera le plus représentatif et nous donnera le premier des vérités

générales ? Ces questions n’ont peut-être aucun sens.

Parce que – en toute lucidité, allons jusque-là – notre système

social est tout entier dans tous nos actes (…), et l’histoire

de ce système est tout entière dans l’histoire de notre vie individuelle »

(Franco Ferrarotti, 1983, p. 50).