Licence "GNU / FDL" attribution pas de modification pas d'usage commercial Copyleft 2001 /2014 |

Moteur de recherche interne avec Google |

René Berthier

Mars 2004

Inédit

|

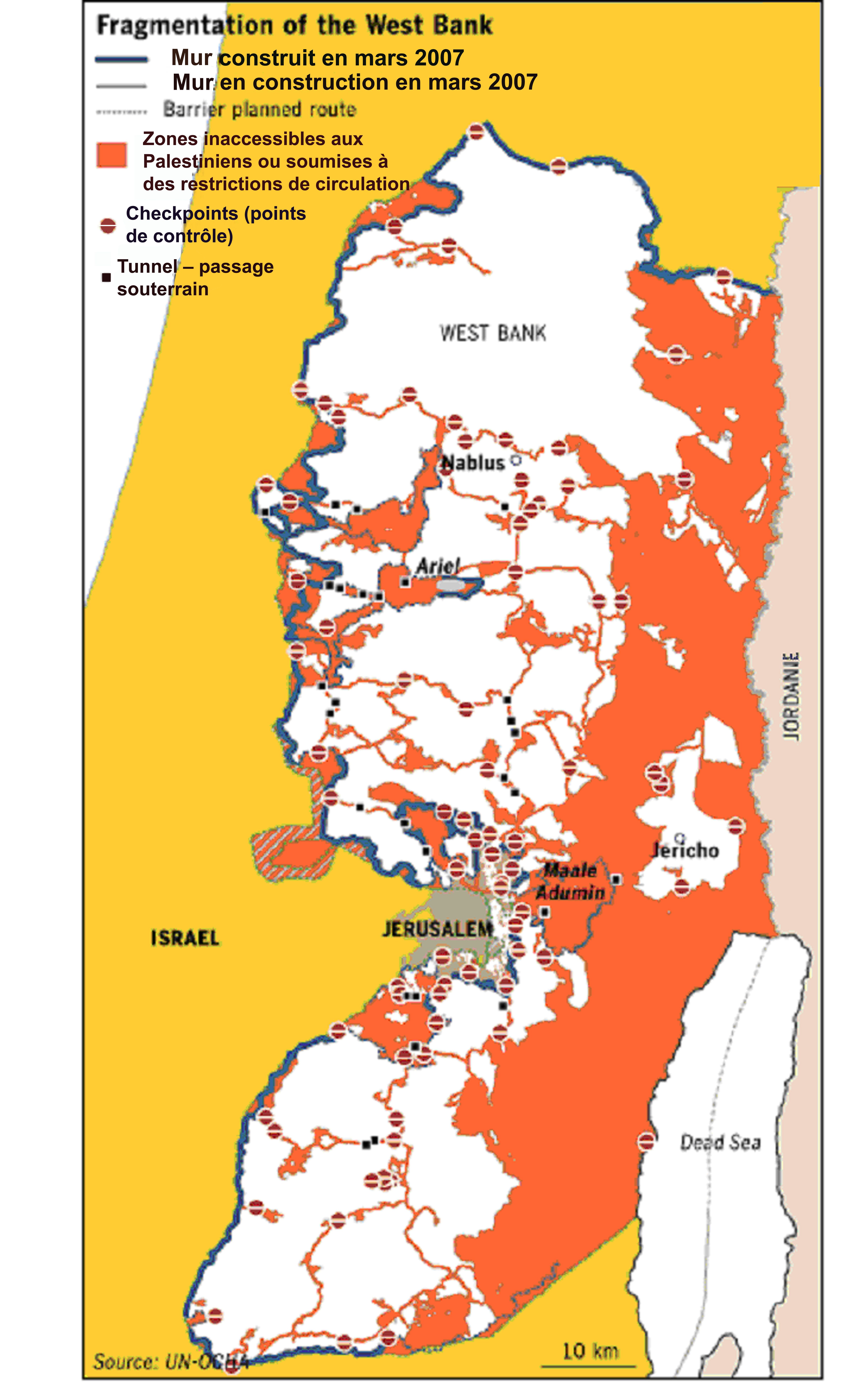

Origine : échange mail Avertissement : Les cartes nécessaires à la compréhension des enjeux sont en fin de page, tout en bas : Cartes Le gouvernement israélien a entrepris a partir d’avril 2002 la construction d’un mur de séparation, appelé par euphémisme « Barrière de sécurité », pour garantir la sécurité de la population israélienne. Ce mur, dont le coût estimé est de deux milliards de dollars, mais qui coûtera sans doute beaucoup plus, ne court pas le long de la frontière censée délimiter les territoires israélien et palestinien respectifs tels que définis par le droit international : il empiète très largement sur le territoire palestinien, mais les autorités israéliennes nient bien entendu qu’il est un prétexte à de nouvelles annexions masquées. La question du mur de séparation construit par les autorités israéliennes pour enfermer les Palestiniens se justifierait par la nécessité d’empêcher les actes de terrorisme palestinien. L’objet de cet article est de montrer que la lutte contre les attentats palestiniens n’est pas la véritable raison de la construction de ce mur. Lors d’une émission récemment consacrée à Israël sur Antenne 2, plusieurs ex-directeurs des services de renseignements israéliens déclaraient que ces attentats ne constituaient en aucun cas un danger pour l’existence de l’Etat d’Israël. Ils précisaient que les forces militaires respectives des deux parties au conflit étaient tellement disproportionnées en faveur d’Israël que ce n’était pas sérieux d’envisager une telle chose. Il est également douteux que les autorités israéliennes pensent réellement que ce mur pourra empêcher les attentats dont la population israélienne est régulièrement la victime. Le simple tracé de ce mur, dont une partie est déjà construite, révèle de façon limpide les intentions réelles du gouvernement israélien. La construction de ce mur est la dernière étape d’un processus commencé il y a longtemps et mis en œuvre avec une extrême ténacité. La « barrière de sécurité » est le signe de l’échec du sionisme à mettre en application son plan initial d’expulsion en masse des Palestiniens des territoires que les Israéliens revendiquent comme le leur, au nom de la Bible. Ce projet initial consistait à annexer un territoire dont les dirigeants israéliens auraient souhaité qu’il soit vidé de sa population palestinienne. Faute d’avoir pu réaliser cet objectif d’épuration ethnique ([1]), les autorités israéliennes ont choisi une autre voie, finalement peu différente, celle de la relégation des Palestiniens dans des bantoustans concentrés sur des portions de territoire les moins fertiles ([2]). Déporter tous les Palestiniens La construction du « mur » n’est que le dernier avatar d’un programme parfaitement réfléchi de l’Etat d’Israël, mise en œuvre dès sa création. Ce programme visait à occuper la terre palestinienne, mais une terre vidée de ses habitants autochtones. Toutes les tentatives de réaliser ce projet ont échoué. Le « mur » est donc le symptôme de l’échec de la politique israélienne à « transférer » ailleurs, peu importe où, la population palestinienne. Puisqu’on ne peut pas « transférer » les palestiniens, on va les enfermer. L’idée de « transférer », c’est-à-dire de déporter les Palestiniens n’est pas nouvelle. Elle figure dès le début dans le projet sioniste et cette éventualité n’a jamais été abandonnée par les dirigeants d’Israël. C'est Théodore Herzl, l’idéologue du sionisme qui, le premier, a envisagé la possibilité du « transfert » des Palestiniens. Dans son esprit, cependant, il s’agissait d’un transfert pacifique, ce qui aurait été, à vrai dire, une première dans l’histoire de l’humanité. Hertzl écrivait ainsi dans son journal intime :

Le 12 juin 1895, il écrivit encore : « En achetant de la terre, nous apportons des avantages matériels au pays qui nous accueille. Peu à peu nous devons nous rendre maîtres des terres, privées de leur propriétaire, dans les régions où nous nous installerons. Nous essayerons de transférer leurs misérables habitants au-delà des frontières, sans que cela provoque des remous, en leur assurant du travail dans les pays de transition. Mais dans notre pays nous ne leur fournirons aucun travail... Il est de notre intérêt que les propriétaires fonciers pensent qu'ils nous exploitent en obtenant des prix excessifs pour leurs terres. Mais aucune terre ne leur sera jamais revendue. » On voit donc que l’idée même de la création de l’Etat d’Israël est fondée sur l’expulsion des Palestiniens, qui a commencé préalablement à la fondation de l’Etat, et pendant la guerre qui a abouti à la création de l’Etat.

La politique d’expulsion trouve sa raison dans deux phénomènes complémentaires : Un problème de territoire. Par ailleurs, ce mur ne se limitera pas à la partie occidentale de la Cisjordanie, il encerclera deux enclaves palestiniennes à l’Est, coupant les Palestiniens de l’accès au Jourdain. Un problème de population.

La politique d’expulsion trouve également sa légitimation dans la religion. Rappelons que l’Etat d’Israël, à la demande des fondamentalistes religieux, n’a pas de constitution, parce que seule la Bible peut servir de référence légitimante. Les fondamentalistes juifs, tels le Goush Emounim, jouent à fond la carte de la légitimité religieuse, dénonçant les aspirations à la « normalité » comme une « illusion des sionistes laïcs » : les Juifs ne peuvent pas être « normaux » car l'« unicité éternelle » des Juifs vient de leur alliance avec Dieu sur le mont Sinaï, ce qui fait dire au rabbin Shlomo Aviner que « Dieu peut exiger des autres nations qu'elles se soumettent à des codes abstraits de “justice et de vertu”, mais ces codes ne s'appliquent pas aux Juifs ». La « doctrine » de Netanyahou reposait sur les mêmes principes : le peuple juif a un droit imprescriptible et éternel sur Eretz Israël, le Grand-Israël de la Méditerranée au Jourdain. Un traité qui consacrerait le partage de la Palestine serait une trahison et n’aurait aucune valeur. Cette opinion est largement partagée par la population israélienne. C'est cette même idée qui avait poussé Yigal Amir à assassiner Rabin ([4]). Les documents signés à Oslo n'avaient aucune valeur pour bon nombre de nationalistes israéliens. Parler de respect des accords ou de droit international n'a par conséquent aucun sens pour des gens comme Netanyahou ou Sharon, qui ont été élus précisément pour que les droits des Palestiniens ne soient pas reconnus. Les élections ont révélé qu'une bonne moitié des électeurs israéliens est opposée au « processus de paix », approuve la ligne dure du Premier ministre et l'éventualité d'une confrontation permanente avec les Palestiniens. Les rabbins nationalistes orthodoxes et la centaine de milliers de séminaristes juifs sont mobilisés pour chercher dans la Bible des arguments et des exemples pour effectuer ce « transfert ». En avril 1969, un certain Shraga Gafni (qui pourrait être le pseudonyme du Grand rabbin ashkénaze d'Israël Shlomo Goren), publiait dans la revue Mahanaïm, journal de l'aumônerie militaire, ses réflexions :

La Bible est remplie de ces passages où Dieu demande aux Israélites d’exterminer telle ou telle population. Dieu avait en effet demandé à Samuel d’exterminer les Amalécites, « hommes et femmes, enfants et nourrissons », pour une offense datant de 400 ans... Les intégristes juifs se situent tout à fait dans la tradition bibilique. Ainsi Yaveh commande à Moïse d’exterminer les Midianites, descendants de Midian, fils d’Abraham (Gen 25,2) et qui étaient apparentés aux Israélites. Dieu commande donc à Moïse de tuer tous les hommes et les femmes, à l’exception des jeunes filles que les Israélites garderont pour leur usage personnel (Nombres, XXXI, 1-18). Pourtant, ces gens avaient accordé l’hospitalité à Moïse pendant 40 ans (Ex. II, 15). Quelle ingratitude ! Un passage de Samuel raconte l’extermination de 50 000 personnes (Sam I, 6, 19). Dans le Deutéronome (II, 13) ce n’est que la population mâle qui doit être passée au fil de l’épée. Dans Josué (6, 21), la population de Jéricho est exterminée à la demande expresse du bon Dieu, encore une fois : « Et ils passèrent au fil de l’épée tout ce qui se trouvait dans la ville, à la fois hommes et femmes, jeunes et vieux, et les bœufs, et les moutons, et les ânes. » Dans Josué encore (8, 24-25), les Israélites tuent la population mâle de la ville de Ai (verset 21). Mais au verset 24, ce sont les hommes et les femmes (12 000 au total) qui sont exterminés. Mais cette-fois-ci, ils ne tuèrent pas les bêtes, ils les emmenèrent. Si le fondamentalisme religieux est l’application littérale des textes fondamentaux d’une religion, on voit à cela peut mener. Lorsque la branche française du Likoud ([5]) reçut Netanyahou à l'Aquaboulevard de Paris, ce dernier déclara que « les droits d'Israël sont inscrits dans la Bible, et non dans les déclarations de l'ONU ». En cela, il fait bien partie de ceux qui refusent d'aborder le problème israélo-palestinien en termes concrets, de détermination de frontières, d'arrangements de sécurité, de partage des ressources naturelles, mais qui le réduisent à de prétendus commandements de Dieu. Une telle approche ne peut que conduire l'ensemble de la région à la catastrophe. Il y a donc une conviction profondément ancrée dans une grande partie de la population que l’ensemble du territoire de la Palestine appartient de droit aux Juifs et que tous ceux qui s’y trouvent sont des imposteurs qui doivent partir. C’est à partir de ce constat idéologique que toute la politique des autorités israéliennes s’explique, et en particulier le projet dedéportation de l’ensemble de la population palestinienne. Israël est d’ailleurs le seul pays dont les frontières ne sont pas officiellement délimitées. Golda Meir, l'ancien Premier ministre, disait : « Nos frontières seront là où nous nous installerons... » Lorsqu'on regarde une pièce de monnaie israélienne, on voit une carte d'Israël assez surprenante. On s'aperçoit que les frontières du pays débordent sur le Liban, la Jordanie, l'Egypte, la Syrie et l'Irak. C'est un cas unique. On imagine aisément le remue-ménage que provoquerait une situation analogue si n'importe quel autre pays faisait figurer sur sa monnaie une expression aussi évidente de ses ambitions territoriales... David Ben Gourion déclara en 1938 que « les frontières des aspirations sionistes incluent le Liban-Sud, le sud de la Syrie, la Jordanie d'aujourd'hui, toute la Cisjordanie, et le Sinaï ([6]). » Le mur d’acier est un livre écrit par le fondateur du sionisme dit « révisionniste », c'est-à-dire un sionisme d'extrême droite qui rejetait la façade libérale et sociale du sionisme originel. Voici ce qu'il dit :

Ce texte a le mérite d'être extrêmement explicite, et il est frappant de constater qu'il n'y transparaît aucun mépris pour les Palestiniens. Ce sont des adversaires qu'il faut battre et Jabotinsky le dit sans hypocrisie, ce qui ne sera pas le cas des dirigeants israéliens après la fondation de l'Etat, qui nieront l'existence même d'un peuple palestinien, ce que ne fait pas du tout Jabotinsky. La lecture de ce texte ne laisse par ailleurs aucune ambiguïté sur le caractère colonial du projet sioniste. Les travaillistes et le transfert Si Jabotinski peut être classé, politiquement parlant, dans l’extrême droite, le point de vue de la gauche ne divergeait pas fondamentalement. Ainsi, c’est lors d’un congrès du Mapaï, le Parti travailliste d'Eretz Israël, que la doctrine du « transfert » des Palestiniens hors de leur pays fut officiellement proposée et adoptée par les dirigeants sionistes. Ce congrès rassembla à Zurich, le 7 août 1937, les délégués de la Palestine et de ses alliés à l'étranger. Jusqu'alors, le problème du « transfert » des Palestiniens n’avait été débattu dans aucun congrès sioniste. Après ce congrès, un des chefs de la gauche, déclara : « Quant au transfert forcé, moi, en qualité de membre du kibboutz Ramat Hakovesh, je serais très heureux si nous pouvions être libérés du plaisant voisinage des habitants de Tirah et de Qualquilia » [bourgades palestiniennes], ajoutant : « Peut-on espérer que les Arabes accepteront cela de leur libre volonté ? » (Israel Shahak, « L'idée du “transfert”, Revue d'Etudes Palestiniennes, No.29, automne 1988.) Il est vrai que, durant la guerre de 1948, les kibboutzim, toutes tendances politiques confondues, prirent une part active dans l'expulsion des Palestiniens de leurs villes et villages. Il n’est donc plus question de méthodes pacifiques lorsque Joseph Weitz ([8]) écrit dans son journal le 19 décembre 1940 :

Quelques mois plus tard, le 22 juin 1941, Weitz rallia des dirigeants sionistes importants à son projet de transfert : « La terre d'Eretz Israel n'est pas du tout petite, si seulement on la vide des Arabes, et si on élargit un peu ses frontières, au nord jusqu'au Litani [10] et à l'est jusqu'aux hauteurs du Golan [11]... Leurs Arabes doivent être transférés en Irak et dans le nord de la Syrie. » Chaim Weizman, dirigeant exécutif de l’Agence juive, qui allait devenir président, rencontra à Londres en 1943 l'ambassadeur d’URSS Ivan Merski. Des extraits du journal de l’ambassadeur furent publiés (Yediot Ahronot, 25 mai 1995). Celui-ci écrivit : « D'après Weizman, le seul moyen de sauver les Juifs d'Europe centrale, et tout spécialement les Juifs polonais, était de transférer un million d'Arabes de la Palestine, et d'installer à leur place 4 à 5 millions de Juifs de Pologne et autres pays ». Lorsque l'ambassadeur fit remarquer qu’il s’agissait de mettre 5 millions de Juifs à la place d’un million d’Arabes, Weizman répondit : « N'ayez crainte, les Arabes sont surnommés les fils du désert. Les Arabes sont primitifs et paresseux de par leur nature, et sont capables de transformer en désert les jardins les plus florissants. Si seulement vous me donnez cet espace, je me montrerai capable d'y installer cinq Juifs en lieu et place d'un Arabe. La seule question qui se pose est comment obtenir ce territoire. » Le 30 novembre 1951, Joseph Weitz se rendit en Argentine. Il avait en tête un plan de transfert des Palestiniens chrétiens de la Haute Galilée vers l'Argentine, plan que Ben Gourion trouvait « magnifique et très important ». Un juif sioniste était prêt à mettre 60 000 ha à la disposition des Israéliens pour qu’ils réalisent leur projet. De retour en Israël, Weitz se rendit le 6 mars 1952 au village de Jish, en Haute Galilée, pour essayer de convaincre ses habitants chrétiens d'accepter son plan. Dans une lettre à sa bru, datée du 3 novembre 1952, il raconte :

Cette réflexion d’un paysan palestinien est parfaitement significative de l’incompréhension existant entre le citadin occidental et le paysan palestinien passionnément accroché à sa terre. Les électeurs israéliens qui ont porté Sharon au pouvoir ne comprennent pas que les Palestiniens n’abandonneront jamais leur terre. C’est une chose que Yitzhak Rabin avait probablement comprise. L'un des mythes fondateurs de l'Etat d'Israël est que la Palestine était une terre sans habitants, que les Juifs ont acheté la terre qu'ils occupent donc légitimement. Plus grand monde aujourd'hui ne pense que la Palestine n'était peuplée que de quelques bédouins épars. Elle était au contraire densément peuplée, avec de nombreux villages dont une bonne partie ont été complètement rasés pour créer des kibboutz. L'idée de kibboutz est associée à celle d'un groupe de pionniers qui, par leur travail acharné et dans des conditions difficiles, ont « fertilisé le désert ». En fait, la plupart des kibboutz se sont implantés sur des terres agricoles fertiles précédemment exploitées par les Palestiniens, qui sont d'excellents agriculteurs. Les premiers colons, qui n’avaient aucune expérience agricole, ont employé les paysans palestiniens qu’ils avaient expulsés. On a souvent pris garde de raser jusqu'à leurs fondations les maisons des villages, dont la deuxième ou troisième génération de kibboutzniks ignore même souvent l'existence. Moshé Dayan déclara aux étudiants de l'Institut de technologie israélien en 1969 : « Nous sommes arrivés ici dans un pays peuplé d'Arabes, et nous construisons ici un Etat hébreu, juif. A la place des villages arabes, nous avons établi des villages juifs. Vous ne connaissez même pas le nom de ces villages et je ne vous le reproche pas, car les livres de géographie correspondants n'existent plus. Et non seulement les livres, mais les villages n'existent plus (...) Il n'y a pas une seule implantation de colons qui n'ait été faite sur les lieux d'un ex-village arabe. » (Moshe Dayan, Ha'aretz, 4 avril 1969.) L’éradication est aussi une des formes de la déportation. Les historiens israéliens eux-mêmes évaluent le nombre des Palestiniens qui ont fui entre 1947 et 1949 entre 900 000 et 1 300 000. Par ailleurs, ce sont les statistiques israéliennes elles-mêmes qui chiffrent entre 6 et 9 % la proportion de terres achetées par les Juifs, le reste ayant donc été approprié par la force, en expulsant la population qui s’est entassée dans des camps de réfugiés. Pourtant, plusieurs générations plus tard, les réfugiés dans les camps se désignent toujours par le village dont leurs familles ont été expulsées. Un rapport de l'ONU datant de 1947 estime que les Palestiniens exploitaient alors 93 % de la terre. Le mythe de « l'achat des terres par les Juifs » tombe. A la fin du siècle dernier et au début de XXe siècle, il y avait eu une première vague d’immigration juive dont les membres s’étaient relativement intégrés au pays. La seconde vague d'immigration, entre 1904 et 1907, fut différente. Surtout, le contexte idéologique avait complètement changé, comme l'atteste Ben Gourion :

L'objectif de cette seconde aliya était de créer une communauté indépendante du point de vue économique, culturel, linguistique et, surtout, « capable de se défendre », c'est-à-dire un embryon d'Etat. Une véritable lutte s'engagea contre les propriétaires terriens juifs qui préféraient la main-d'œuvre arabe à celle, sans expérience, des Juifs. Jusqu'alors les paysans palestiniens qui cultivaient les terres que les propriétaires avaient vendues aux Juifs étaient embauchés comme ouvriers agricoles ; désormais on empêche leur embauche, ce qui accroît le ressentiment. Les sionistes n'entendaient en aucune manière s'accorder de la présence des Palestiniens. Eli Eliachar raconte ([14]) que lorsque, en 1921, des notables Juifs orientaux se proposèrent comme médiateurs entre les sionistes et les notables palestiniens, leur proposition fut catégoriquement rejetée. Selon Eliachar les Juifs autochtones soutenaient l'idée que les Juifs de Palestine devaient s'intégrer à la région, ce qui n'était pas du tout le projet des sionistes. Ces derniers se sont également opposés à l'existence d'un système éducatif commun pour Juifs et Palestiniens. Une médiation proposée par les Juifs autochtones, après la création de l'Etat d'Israël, afin de trouver une solution pacifique au problème palestinien, aurait également reçu une fin de non-recevoir catégorique. Objectif : expulsion La guerre de 1948 allait montrer de façon évidente que l’objectif des sionistes était d’obtenir l’expulsion de la population palestinienne. L’expulsion de plus d’un million de Palestiniens, en 1948 et en 1967, n’a pas été le simple résultat malheureux de la guerre mais celui d’une volonté délibérée. Les Palestiniens eux-mêmes ont très peu participé aux combats qui se sont déroulés entre le vote de la résolution 181 créant un Etat palestinien et un Etat juif (29 novembre 1947) et la proclamation de l'indépendance d'Israël (14 mai 1948). David Ben Gourion lui-même le reconnaît : « Les masses paysannes [palestiniennes] ne participèrent pas aux émeutes » écrit-il le 15 décembre 1947. Trois mois plus tard il écrit de nouveau : « Les Arabes [palestiniens] dans leur grande majorité ne cherchent pas la guerre avec nous. » Dans certaines régions, les chefs arabes avaient signé des pactes avec leurs voisins Juifs pour éviter une conflagration générale ([15]). Or l'armée clandestine juive (Haganah) et les groupes terroristes juifs d'extrême droite (l'Irgoun de Menahem Begin et le groupe Stern) menèrent une stratégie de conquête : Ben Gourion écrit ainsi dans son journal au début de 1948 : « Au cours de l'assaut, nous devons être prêts à porter le coup décisif, à savoir : détruire l'agglomération ou bien expulser ses habitants pour prendre leur place. » (Y. Nimrod, op. cit. p. 92.) Le village palestinien de Deir-Yassine, dans la banlieue de Jérusalem, avait passé un pacte de non-agression avec le village juif de Guivat-Chaoul. Il fut attaqué par le groupe Stern et l'Irgoun le 10 avril 1948 : 254 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, furent massacrées. D'autres « hauts faits d'armes » restent inaccessibles aux chercheurs, parce que leur divulgation porterait atteinte à l'intérêt national. C'est le cas de plusieurs massacres commis en 1948, au sujet desquels un journaliste du Jerusalem Post voulait, en octobre 1986, consulter les archives. Un certain nombre de dossiers détenus par les archives d'Etat, tels que « Expulsion des habitants », « Transfert des habitants », « Destruction des villages arabes » sont interdits à la consultation, constate Tom Segev (Jerusalem Post, 30 mai 1985). D'autres massacres commencent à être connus, comme ceux, commis en octobre 1948, de Nasr-ed-Dine près de Tibériade et de Douaima près d'Hébron, où des journalistes de Hadashot ont découvert une fosse commune contenant un nombre indéterminé – plusieurs centaines, selon l'ancien maire du village – de corps de villageois abattus par des militaires du 89e bataillon. (Cf. Hadashot 24 et 26 août 1984.)

De 1951 à 1956, les massacres – désignés sous le terme d'« opérations punitives » – continuèrent contre des villages palestiniens à Gaza et en Jordanie. Le plus connu est celui perpétré par le bataillon 101, dans le village de Kybia, le 12 octobre 1953, où quarante-six civils furent assassinés chez eux en pleine nuit. L'historien Benny Morris révèle que Ben Gourion lui-même supervisait ces opérations, et qu'il fit maquiller la tuerie de Kybia en « vengeance privée » de citoyens israéliens. Mais, quel que soit leur nombre, les massacres commis par l'armée ou par des groupes armés « dissidents » peuvent laisser subsister un doute sur la volonté politique des autorités juives de vider le territoire de ses habitants palestiniens. Le doute disparaît à la lecture de certaines archives. Tom Seguev révèle que Ben Gourion, dans les années 30, évoqua le « transfert », c'est-à-dire l'expulsion massive des Palestiniens, mais qu'il avertit ses compagnons de ne pas en parler en public ([17]). Une note trouvée dans les archives du ministère des Affaires étrangères, alors dirigé par Moshé Sharett, précisait :

Le journal Hadashot du 11 janvier 1985 évoque le « Plan D » préparé par le colonel Igal Yadin en mars 1948, qui prévoyait la destruction des villages qu'on ne pouvait occuper, l'occupation de la localité suivie de l'expulsion de sa population. Il n'est cependant pas nécessaire de consulter les archives pour se convaincre de la volonté délibérée d'une grande partie des couches dirigeantes et de la population de « transférer » les Palestiniens : c'est un débat ouvert qui revient fréquemment dans les médias israéliens. Le seul frein à la mise en place d'une telle politique se trouve dans l'impact qu'elle aurait sur le plan international. On peut considérer que l’expulsion de 415 Palestiniens à l’initiative d’Yitzhak Rabin, en décembre 1992, dans le no man’s land du Sud Liban, pour le meurtre du sergent Nissim Toledano, était moins une mesure de punition qu’une tentative de tester l’opinion internationale. Ainsi, dans le journal d’une école qui est une pépinière d’officiers pour l’armée, le lycée Réali, un élève écrivit en avril 1978 un article sur le thème : « La défense de l'Etat dans une perspective lointaine » :

On peut supposer que cet article reflétait un large consensus dans la mesure où il ne suscita pas de réaction de la direction de la rédaction, ni des lecteurs. Effectivement, la seule chose qui a empêché la mise en œuvre de ce plan a été le contexte international. Selon ce plan, les Palestiniens devaient s’installer dans les Etats avoisinants et se fondre dans leur population, autrement dit disparaître en tant que Palestiniens. Les dirigeants israéliens ont continué sans défection à envisager la solution du « transfert » et à attendre que les conditions soient favorables pour la mettre en œuvre. Des plans étaient constamment étudiés, pouvant être appliqués au moment opportun.

Cette politique d’expulsion implique évidemment une situation de guerre permanente et indéfinie. La guerre est une nécessité organique liée à la survie d’Israël. Shiloah Tzvi, un ancien du kibboutz de Houlda, était un chaud partisan du « transfert » des Palestiniens hors d’Israël. Il écrivit un livre, Un grand pays pour un grand peuple, dans lequel il exposait ses vues. Ce « transfert » ne pouvant se faire en temps de paix, à cause des pressions internationales, il préconisait de créer les « conditions naturelles pour l’expulsion en masse des Palestiniens ». Il était en outre partisan de l'élargissement du territoire d’Israël qui comprendrait, outre la Palestine, la Jordanie et le… Koweït, ce qui transformerait Israël en grande puissance. La guerre est donc organiquement liée à la survie d’Israël. Shiloah Tzvi était un ancien dirigeant et transfuge du Parti travailliste qui a obtenu un mandat de député à la Knesset. (Cf. Haaretz, 23/03/1984.) Dans l’éditorial du Monde du 25 mai 1990, on peut lire : « Chose naguère impensable, beaucoup évoquent le “transfert” des Arabes [19] – autrement dit leur déportation définitive – comme une éventuelle solution politique ». Cette politique de « transfert » était cependant envisagée par certains dirigeants israéliens avec un certain cynisme candide. Un ministre de la défense, Michaël Dekel, exigea des puissances occidentales qu’elles se chargent elles-mêmes du travail :

C’est une constante que les contribuables occidentaux, et en particulier européens, soient appelés à financer les objectifs les plus condamnables de la politique des Israéliens les plus ultras ([20]). On se demande bien à quel titre les pays occidentaux et les Etats-Unis auraient un tel « devoir politique et moral ». D’autres faisaient preuve d’une délicatesse elle aussi quelque peu candide, comme le général Rehavim Zee'vi, qui proposait de transférer les Arabes d'Israël « avec leur assentiment » hors des frontières du pays, montrant qu’il ne comprenait strictement rien aux sentiments de la population palestinienne. (International Herald Tribune 6 juillet 1987.) Le principe du « transfert » des Palestiniens – en fait leur déportation – fait partie des idées que la masse de la population israélienne a totalement assimilées. Cette idée est prégnante dans toute l’existence du citoyen israélien, de la maternelle à l’âge mûr. L’école, les médias, l’establishment religieux, l’armée conditionnent la population. Le professeur Sami Smooha déclarait lors d’un symposium sur « Une éducation pour éliminer la haine » que 95 % du public juif d'Israël « est d'accord pour un “transfert” des Arabes », et que « Israël n'est pas un Etat démocratique dans le sens accepté du terme ». (Nourit Kahama, Haaretz, 6 juin 1990.) Imposer l’épuration ethnique à une population est une manière bien connue d’« éliminer la haine ». Dans la même veine, Uriel Savir, consul général d'Israël à New York, déclarait : « La nation juive n'a jamais essayé de dominer un autre peuple, et ne le désire pas en ce moment » (International Herald Tribune, 22/06/1990). La sincérité de cette déclaration ne peut être remise en cause, à condition de la comprendre comme une volonté d’annexer des territoires sans leur population. Pas d’intégration économique des Palestiniens En effet, la politique israélienne dans les territoires occupés a cette caractéristique qu'elle ne cherche pas à intégrer la population palestinienne dans un rapport économique de domination mais à vider le territoire de sa population. Le colonialisme classique vise à garantir un maximum d'avantages à la puissance dominante mais ne nie pas le droit d'existence à la population dominée. La politique israélienne, quant à elle, ne cherche pas seulement l'exploitation maximale des ressources du territoire mais à créer des conditions de vie suffisamment insupportables pour provoquer l'évacuation de la population autochtone. Les Israéliens veulent les territoires occupés, mais pas la population qui y vit. Dans cette perspective, le droit est extensivement utilisé pour tenter de décourager la population palestinienne et la forcer à partir. En effet, le statut de la terre en Palestine est régi par plusieurs niveaux juridiques correspondant aux dispositions prises par les différents régimes politiques qui ont dominé le pays. Les autorités israéliennes sont soucieuses de se présenter comme un Etat de droit et affirment que les confiscations qu'elles effectuent respectent le droit et respectent les lois qui sont appliquées localement et internationalement. Jean-Paul Chagnollaud dit à ce sujet :

En 1936, des lois d'urgence avaient été édictées par les autorités britanniques pour réprimer la révolte qui s'étendait dans les campagnes palestiniennes entre 1936 et 1939. De nouvelles lois d'urgence complétèrent en 1945 celles de 1936, mais visaient les organisations politiques et militaires sionistes. Les avocats sionistes contestèrent ces lois qui dépouillaient les citoyens de leurs droits fondamentaux, réglementaient la liberté de circulation, de presse, de parole, permettaient aux autorités d'expulser un individu, de confisquer ou détruire ses biens. Ces lois ne seront pas abolies après la création de l'Etat d'Israël et sont encore utilisées contre les Arabes israéliens et dans les territoires occupés. Israël a cependant apporté sa propre contribution à l'appareil juridique destiné a s'approprier la terre. L'ordonnance n° 125, par exemple, permet au commandant militaire de déclarer par décret tout territoire ou endroit zone close. Toute personne entrant dans cette zone sans permission est accusée de contravention aux lois et expulsée. Après les guerres de 1948 et de 1967, les autorités israéliennes ont ainsi pu vider des villages et des régions entières de leur population autochtone et interdire aux rescapés de l'exode de revenir. L'application de cet article 125 est laissée à la seule appréciation du commandant militaire et la procédure en est aussi rapide que brutale pour ceux qui en sont les victimes. La majorité des confiscations intervenues entre 1949 et 1953 se fondaient sur cet article. Pendant cette même période, les autorités israéliennes ont mis en place un dispositif juridique destiné à légaliser les confiscations de ce qui restait encore aux arabes restés à l'intérieur de l'Etat d'Israël : – La Knesset vote en 1949 une loi qui considère que tout propriétaire d'une parcelle de terre à l'intérieur du territoire attribué à Israël, qui, entre le vote par l'ONU du partage de la Palestine le 29 novembre 1947 et la proclamation de l'indépendance d'Israël le 19 mai 1948, était citoyen ou résident d'un pays arabe autre que la Palestine, ou qui a quitté son lieu de résidence et a séjourné dans une région tenue par des forces qui ont lutté contre Israël, est déclaré « absent », ses droits civiques sont abolis et ses propriétés sont confisquées. Le tiers de la population arabe de l'Etat d'Israël était concerné par cette loi. – La confiscation des biens du wakf musulman, c'est-à-dire des biens appartenant à Dieu, selon la religion musulmane et dont les revenus sont affectés à des œuvres charitables. Ces biens qui ont été transférés à l'Administrateur des biens des propriétaires absents constituent une fortune considérable car les terres du wakf représentaient de 6,25 % de la superficie de la Palestine. – 1953 : la « loi sur l'acquisition des terres et l'autorisation des opérations d'indemnités ». Le ministre des Finances est autorisé pendant une année, à partir de la promulgation de la loi, à confisquer toute terre qui, à la date du 1er avril 1952, n'était pas détenue par son propriétaire ou qui est nécessaire au développement, à la colonisation, à la sécurité. – L'utilisation de vieilles lois ottomanes comme la loi sur les terres incultes permet de nationaliser des terres non cultivées pour justifier des expropriations. – Après la guerre de 1967 le commandement militaire israélien de la Cisjordanie publie la proclamation n° 2 concernant l'administration par les forces militaires. Israël n'a pas l'intention d'annexer les territoires occupés et se contente de promulguer des ordonnances militaires qui tiennent lieu de lois sans modifier la base juridique jordanienne des territoires. En effet, l'annexion pure et simple signifiait la reconnaissance de la présence d'un million et demi de Palestiniens à qui il aurait fallu accorder un statut, des droits. – Les confiscations dans les territoires occupés ont tout d'abord concerné les terres incultes qui n'étaient pas susceptibles d'être revendiquées par des propriétaires arabes. L'ordonnance n° 59 confisque les biens ayant appartenu à la Jordanie, qui administrait ces territoires. Toutes les terres qui ne sont pas enregistrées sur les registres cadastraux deviennent domaine de l'Etat. – L'Etat applique en 1967 les mêmes lois par lesquelles il a confisqué les terres arabes en 1949. Un décret du 23 juillet 1967 considère que les terres de toute personne absente le jour de l'occupation en 1967 deviennent propriété de l'Etat. – Les autorités israéliennes ont souvent recours à la loi jordanienne sur l'expropriation des terres à des fins d'utilité publique pour saisir des parcelles nécessaires à la construction de routes ou pour tout autre usage au profit des colonies. – Appropriation indirecte : le gouverneur militaire peut proclamer « secteur fermé » des zones dans lesquelles il est interdit d'entrer et d'où il est interdit de sortir sans autorisation préalable. Toute la vallée du Jourdain est ainsi déclarée zone fermée. Toutes les mesures, d’une perversité extrême, prises par les autorités israéliennes pour détruire l’économie palestinienne, s’accompagnent d’un cynisme extraordinaire quand il s’agit de faire appel à l’argent international pour « reconstruire » cette économie – argent fourni essentiellement par les contribuables européens, d’ailleurs, qui servira à payer pour les dégâts faits par les gouvernements israéliens successifs à la société palestinienne et compenser (un peu) l’absence totale d’investissements d’infrastructure depuis trente ans [22]. A titre d’exemple, il y avait en 1967 dans la bande de Gaza 800 lits d’hôpitaux pour 360 000 Palestiniens ; en 1983 il y en avait toujours 800 pour 800 000 Palestiniens. Faute de pouvoir évacuer par la force la population palestinienne, la stratégie israélienne consiste à disperser des colonies de peuplement sur les territoires convoités, qui constituent autant d'abcès de fixation. L'existence de chacune des colonies constitue un enjeu vital et l'évacuation d'une seule d'entre elles constituerait une menace pour l'ensemble du projet. Au lendemain de la guerre de 1967, le gouvernement de Levy Eshcol n'avait pas de politique claire en matière d'implantations de colonies de peuplement dans les territoires occupés. Cependant, le courant principal du parti travailliste insistait sur le caractère juif de l'Etat et s'opposait à l'intégration des Palestiniens, considérant que la seule option qui restait à ces derniers était de s'intégrer dans l'Etat jordanien. Le premier fait accompli fut l'annexion de la partie Est de Jérusalem et la région de Latroun. Cette annexion avait nécessité la destruction de trois villages palestiniens proches de la ligne de cessez-le-feu entre Israël et la Jordanie. Une colonie a été créée, Kfar Etzion, entre Jérusalem et Hébron, près de la ligne verte. Peu après est créée à Hébron la colonie de Kiryat Arba, à l'initiative du rabbin intégriste Levinger. L'initiative est soutenue à la fois par les partis religieux nationalistes et par des responsables du parti travailliste. Pendant toute la période où les travaillistes furent au pouvoir, la politique d'implantation israélienne dans les territoires occupés fut définie par le plan Allon, qui fournit en la matière un cadre de référence clair. Sans entrer dans le détail du plan, celui-ci prévoyait une concentration de colonies le long de la frontière jordanienne dans la vallée du Jourdain et la création d'une enclave arabe – dans une région à forte concentration de population palestinienne – reliée à la Jordanie par un corridor, l'enclave arabe étant elle-même bordée par un réseau de colonies juives. La judaïsation de Jérusalem était également un enjeu capital, auquel le parti travailliste s'est consacré avec attention. L'annexion de la partie arabe de la ville elle-même n'était qu'un élément d'un plan d'ensemble beaucoup plus grand. Onze quartiers et faubourgs résidentiels juifs ont été construits dans la ville et autour d'elle entre 1967 et 1973, et 19 entre 1973 et 1977. Des sommes considérables ont été consacrées à la construction de routes, à l'extension des réseaux électriques et hydrauliques. Le Likoud hérite d’une machine bien huilée Lorsque la droite, avec le Likoud, arrive au pouvoir en 1977, il ne fait qu'hériter d'une machine parfaitement huilée par les travaillistes, et qu'il va perfectionner. Il va accroître les confiscations de terres et accentuer la colonisation. Le plan Sharon succède au plan Allon. Ariel Sharon, le responsable du comité interministériel chargé des colonies de peuplement, a adopté un projet de « double colonne vertébrale » mis au point par un certain professeur Abraham Fokhman. Ce projet, adopté en 1978, sera appelé plan Sharon. Il s'agit : – d'établir, dans un délai de vingt ans, deux lignes de colonies de peuplement s'étendant, l'une le long de la plaine littorale, l'autre des hauteurs du Golan au Nord jusqu'à Charm el-Cheikh au Sud ; – de constituer six grands centres urbains au cœur même de la Cisjordanie ; – d'encercler la population palestinienne par des colonies civiles et militaires en isolant les secteurs urbains palestiniens tels que Naplouse, Ramallah, Bethléem, Jéricho et Hébron ; – d'accroître la segmentation des centres à forte population palestinienne en créant trois routes Est-Ouest reliant les colonies juives entre elles et avec Israël. Un mois après la signature des accords de camp David entre Israël et l'Egypte, un plan directeur pour le développement de la colonisation en Cisjordanie 1979-1983, dit projet Drobless, prévoit l'établissement de près de 70 colonies de peuplement en cinq ans, l'augmentation de la population des colonies à 120-150 000 habitants, l'abandon des colonies existantes dans le Sinaï égyptien. Cette politique de colonisation devait être réalisée méthodiquement et prévoyait : – la création de vingt-deux blocs denses réunis entre eux et formant de grands centres urbains ; – la création d'une bande continue de colonies autour de la chaîne de montagnes de Cisjordanie afin d'encercler les zones peuplées par la « minorité » palestinienne ; – la création de colonies juives au sein même des zones habitées par les Palestiniens. L'idée générale est que chaque implantation de colons juifs nécessite une zone de sécurité beaucoup plus large et que plus il y a d'implantations, moins il restera de surface pour les Palestiniens. L'exemple le plus caractéristique de cette politique de provocation est Hébron, où 450 fanatiques juifs au milieu d'une ville de 120 000 Palestiniens occupent, avec la zone de sécurité, pratiquement 20 % de la surface de la ville. On peut citer aussi les colonies d'Ariel et de Maaleh Adumim qui sont implantées au cœur de zones arabes. D'une façon générale, les colonies sont considérées comme une partie intégrante du système de défense israélien : pendant les périodes calmes, elles assurent une présence et un contrôle, pendant les périodes de crise elles servent de point d'appui à la répression contre les Palestiniens. Pour compléter ce dispositif, le gouvernement israélien envisageait au début des années quatre-vingts de porter à 165 le nombre des colonies en Cisjordanie – Jérusalem et la vallée du Jourdain non comprises – afin d'accueillir 1,3 million d'habitants. L'éparpillement des colonies devait à terme permettre de réclamer une continuité territoriale entre les zones de peuplement juif et d'accentuer la « bantoustinisation », c'est-à-dire la séparation des zones de population palestinienne entre elles. Les terres qu'il n'était pas possible de s'approprier dans l'immédiat étaient déclarées parcs naturels. Tandis que les travaillistes avaient établi 86 colonies en dix ans, sous le gouvernement du Likoud, entre 1977 et 1984, 115 colonies ont ainsi été constituées : 42 à Naplouse, 23 à Hébron, 15 dans la vallée du Jourdain, 19 à Jérusalem, 16 à Ramallah. La politique du fait accompli vise à créer une situation telle qu'il devient impossible d'envisager la séparation des colonies des territoires occupés. Le gouvernement Shamir tentera d'accélérer le processus d'occupation jusqu'à son départ en 1992. En 1985 Israël avait confisqué 51 % de la superficie totale de la Cisjordanie ; en 1991, 66 %, soit une augmentation de 30 % de la superficie initialement occupée en 1985. Cependant, Shamir ne suivit pas la même voie que ses prédécesseurs : il entreprit d'accroître la densité de la population occupant des colonies déjà existantes, afin de loger l'afflux des immigrés venant des pays de l'Est. Le nombre de nouvelles colonies constituées fut relativement faible. Huit des onze colonies implantées sous Shamir l'ont été pendant la première année des négociations de paix. A la fin de l'année 1992, le nombre des colons dans les territoires occupés était estimé à 200 000. Il y a une logique perverse dans la politique d'implantation de colonies organisée par les gouvernements israéliens successifs. En effet, on installe des colonies de peuplement, c'est-à-dire des femmes et des enfants, en bordure ou à l'intérieur de zones à fort peuplement palestinien, pour défendre la sécurité d'Israël, ce qui implique l'implantation de nouvelles colonies, etc. Ilan Halevy cite les propos d'un Israélien sur cette situation absurde :

Le terme de « colonisation » recouvre des réalités multiples. 1. Les colons animés par des raisons essentiellement idéologiques. Le mouvement Goush Emmounin, constitué de religieux d'extrême droite, réclame l'annexion de la totalité des territoires occupés. Ils sont largement représentés dans les conseils régionaux de colons. Leur influence politique s'exerce par l'intermédiaire d'un groupe de pression constitué en 1985 dans le parlement israélien. 2. Les « banlieusards ». Ils ont commencé à investir les territoires occupés à partir de 1980 pour des raisons économiques. 70 % de la population juive des territoire occupés y est pour des raisons économiques. L'afflux d'immigrants soviétiques a créé une grave crise du logement et une augmentation sans précédent du prix des loyers. Le coût extrêmement élevé de l'immobilier en Israël ont poussé à la colonisation résidentielle des territoires palestiniens. Les prix du terrain étaient bas, les loyers aussi. Des avantages fiscaux étaient attribués aux entreprises et aux citoyens juifs d'Israël pour qu'ils construisent et achètent dans les territoires occupés. Les acquéreurs pouvaient obtenir des prêts publics avantageux, les étudiants pouvaient jouir de meilleures bourses, les entreprises, les enseignants, les travailleurs sociaux pouvaient déduire de leurs impôts une part de leurs bénéfices ou de leurs revenus. Ces dispositions avaient favorisé dans les années quatre-vingts l'expansion de la colonisation. Un sondage paru dans Yediot Aharonot le 3 février 1993 révèle que 33 % de ces colons seraient d'accord pour partir s'ils étaient correctement indemnisés. En 1995 une centaine de colons de Cisjordanie contactèrent le Meretz, un parti de gauche qui n'a habituellement pas les faveurs des colons, pour leur demander de négocier leur installation dans les frontières d'avant 1967, avec une compensation monétaire. Cette initiative fut reçue avec la plus extrême violence par les organisations de colons : mise en quarantaine, menaces, mise en circulation de listes de noms... A leur arrivée au pouvoir en juillet 1992, les travaillistes avaient supprimé les mesures incitatives. La droite les a rétablies en attribuant aux 127 colonies de Cisjordanie – 135 000 habitants, auxquels il faut ajouter les 160 000 de Jérusalem-Est – le statut de « zone prioritaire de développement ». La démarcation entre colons « idéologiques » et « banlieusards » s'estompe dans la mesure où ces derniers s'organisent pour défendre leurs intérêts et empêcher le démantèlement des colonies. En février 1989 des centaines de colons de la cité-dortoir d'Ariel, dans le district de Tulkarem, investissent la ville palestinienne de Bidya et y sèment la terreur, détruisant habitations et véhicules avant d'être dispersés plusieurs heures après le début de leur raid. Un député de la Knesset et membre du Mouvement des droits civiques, Dedi Zucker avait, dès 1983, publié un rapport dans lequel il établissait que les violences des colons étaient « des actes délibérés dans l'intention d'étendre des régions déjà contrôlées par des Juifs ». Le député ajoute que les colons « se considèrent comme le bras armé de l'Etat avec pour objectif d'établir l'ordre, de punir et d'imposer des sanctions ».

Le caractère presque pharaonique de ce projet et son tracé suffisent à écarter la thèse de la sécurité. En créant des enclaves contrôlées par les Israéliens, il empêche nombre de paysans de cultiver leurs terres, d’accéder à l’eau. En application du vieux droit ottoman, auquel il se réfère encore, l’Etat d’Israël récupérera les terres laissées à l’abandon. L’enclave de Tulkarem comprend 74 000 personnes. Hébron, ville palestinienne de 120 000 personnes, se trouvera également enclavée. Le projet de Sharon ne se limite pas à créer un mur sur la partie occidentale de la Cisjordanie, il enveloppera complètement deux « bantoustans », séparés l’un de l’autre, sans continuité territoriale. Il aboutit à détruire tout le tissu économique et social de la Palestine. L’examen de la carte montre qu’Israël annexe également une bande de terre orientée Nord-Sud, de 15 à 35 kilomètres de large qui interdira l’accès des Palestiniens au fleuve Jourdain. En fin de compte Israël annexe ainsi plus de la moitié de la Cisjordanie, réalisant le plan que le gouvernement Begin avait tenté de mettre en œuvre en 1978, sous la direction de… Sharon. Si ce plan est un jour réalisé, la population palestinienne vivra derrière des murs, des barbelés, cantonnée dans des zones d’où elle ne pourra sortir que grâce à des laisser-passer, totalement dépendante de la bonne volonté des Israéliens Il s’agit d’un véritable système d’apartheid.

Conclusion Les Palestiniens auront-ils un jour un Etat ? Il n’entre pas dans notre propos de répondre à cette question. En revanche nous pouvons faire une comparaison avec d’autres exemples de luttes de libération nationale qui ont réussi, c’est-à-dire à l’issue desquelles un Etat national s’est constitué et une élite politique nationale a pris le relais du colonisateur. Les exemples du Vietnam et de l’Algérie montrent, malgré d’évidentes différences, qu’un parti politique hégémonique, très fortement structuré a mené la lutte, éliminant les oppositions et imposant une discipline de fer dans le combat. Dans le cas de la Palestine, rien de tout cela. L’OLP n’est pas un parti, c’est un conglomérat d’organisations ayant des programmes et des stratégies différentes, voire divergentes, au sein duquel le Fatah n’est qu’un parti parmi d’autres. Yasser Arafat devait en permanence se livrer à des jongleries pour éviter que ce front disparate n’éclate et, lorsqu’une l’une au l’autre composante n’était pas d’accord avec la ligne du Fatah, elle prenait une initiative – en général un attentat – qui remettait tout en cause. Arafat se trouvait alors en situation de ne pas dénoncer cet attentat pour ne pas briser le semblant d’unité de l’OLP. En outre, l’une et l’autre fraction de l’OLP était manipulée par les différents Etats arabes qui, comme tous les Etats, sont régis par la raison... d’Etat. Aucun n’a vraiment intérêt à l’instauration d’un Etat palestinien. Tous utilisent la cause palestinienne en soutenant ou manipulant les fractions palestiniennes en fonction de leurs intérêts dans les rapports de force locaux. On ne mène pas, et surtout on ne réussit pas une lutte de libération nationale dans ces conditions. Il est possible qu’un jour les Palestiniens aient un « machin » qu’on nommera Etat, mais qui n’en sera pas un. Une structure bâtarde sous la dépendance du voisin israélien, intégrée aux intérêts économiques israéliens. Les classes dominantes des deux pays sauront trouver un « affichage » permettant de sauver les apparences pour leur plus grand profit, sur le dos des masses populaires palestiniennes.

([1]) C’est le terme employé par Michel Warschawski ; cf. « Etat, nation et nationalisme. – Actualité du sionisme », L'Homme et la Société n° 114, 1994, p. 28. ([2]) Si on compare une carte montrant les zones de répartition de la population palestinienne et une carte du relief, on constate que les Palestiniens sont concentrés essentiellement sur les reliefs. ([3]) Michel Warschawski, op. cit. ([4]) Yigal Amir, le fondamentaliste qui a assassiné Rabin, a été autorisé à voter en prison... ([5]) La communauté juive de France a été très choquée par le fait que le Premier ministre israélien Netanyahou, lors de sa visite en France, n'ait pas cru utile de rendre visite au CRIF, qui représente l'ensemble des organisations juives en France, alors qu'il participa à un dîner-meeting avec la branche française du Likoud, qui constitue la frange la plus extrémiste du judaïsme français. ([6]) Cité par Israël Shahak, Journal d'études palestiniennes, printemps 1981. ([7]) Cité par Ralph Shoenman, L'histoire cachée du sionisme, Sélio, 1988. ([8]) Directeur du département de colonisation du Fonds National Juif, organisme chargé d'acheter les terres de gros propriétaires fonciers pour les remettre aux colons juifs, un des responsables de la colonisation sioniste. ([9]) C’est-à-dire sans l’actuelle Jordanie. [10] Le sud du Liban. [11] Appartenant à la Syrie. [12] Benziman Ouzi - On ne s'arrête pas à un feu rouge, 1986 (en Hébreu) – Cité par Moïse Saltiel. ([13]) David Ben Gourion,

Years of Challenge, Londres 1964. ([14]) Eliahu Eliachar, Vivre avec les Palestiniens, Jérusalem, 1975. ([15]) Yoram Nimrod, Rencontre au carrefour – Juifs et Arabes en Palestine pendant les dernières générations (en hébreu), université de Haïfa, 1984, p. 91. ([16]) Amnon Kapeliouk, « 1947-1949 : l'exode provoqué des Palestiniens », Le Monde diplomatique, décembre 1986. ([17]) Selon Tom Segev, Haaretz, Tel-Aviv, cité par Courrier international, 10-16 novembre 1994. ([18]) Archives de l'Etat, ministère des Affaires étrangères, dossiers « Réfugiés », n° 2444/19. [19] L’emploi du mot « Arabe » au lieu de « Palestinien » fait partie intégrante du discours sioniste, repris inconsciemment – mais pas toujours – par la presse occidentale. Utiliser le mot « Palestinien » est déjà une forme de reconnaissance d’un peuple dont on veut nier l’existence. ([20]) En 1992, lorsque 415 sympathisants du Hamas furent expulsés, Rabin déclara : « Si un pays pouvait les accueillir pendant un temps jusqu'à ce que l'exil expire, je pense que cela aiderait à résoudre le problème. » International Herald Tribune (31-12-1992). ([21]) Israël et les territoires occupés, la confrontation silencieuse, L'Harmattan, Paris. [22] En Israël même, on distingue très facilement les villages habités par des Palestiniens de ceux habités par des Israéliens juifs : les premiers ne bénéficient d’aucune infrastructure urbaine (égouts, etc.). ([23]) Cité par Ilan

Halévi, La colonisation israélienne dans les territoires arabes

occupés, Les Arabes dans les territoires occupés par Israël, Colloque

de Bruxelles, Vie ouvrière, Bruxelles 1981, p. 98. |