Licence "GNU / FDL" attribution pas de modification pas d'usage commercial Copyleft 2001 /2014 |

Moteur de recherche interne avec Google |

vendredi 15 octobre 2010, par Nicolas Rousseau

|

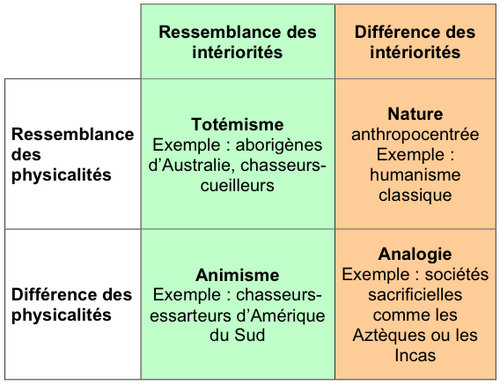

Origine : http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article250 Les animaux se croient-ils humains ? Une plante peut-elle me parler en rêve ? Suis-je plus semblable à un jaguar qu’à un autre homme ? Peut-on partager des qualités avec une montagne ou une forêt ?... Ces questions, à tout le moins exotiques pour nous, découlent de plusieurs conceptions du monde étrangères à notre culture, que Philippe Descola étudie dans son livre Par delà nature et culture [1]. L’auteur, professeur au Collège de France, élève de Claude Lévi-Strauss, est titulaire de la chaire d’anthropologie de la nature. Cet oxymore désigne l’anthropologie comparée des différentes façons qu’ont les cultures humaines de classer les êtres du monde, ce que Descola appelle des ontologies. Si notre ontologie occidentale opère une séparation entre nature et culture, d’autres peuples ignorent à peu près cette distinction. Les animistes considèrent que tous les êtres, humains, animaux ou inanimés, sont des sujets, doués d’intériorité. Les groupes totémistes quant à eux estiment partager un ensemble de qualités avec un animal autour duquel ils s’individuent. Dans les sociétés analogistes, les êtres sont organisés en des « collectifs mondes », ensembles englobant et harmonieux. La confrontation de ces modes d’organisation du monde engendre des malentendus, aussi bien théoriques que politiques. « Envisagés du point de vue d’un hypothétique historien des sciences jivaro ou chinois, Aristote, Descartes ou Newton n’apparaitraient pas tant comme des révélateurs de l’objectivité distincte des non-humains et des lois qui les régissent que comme les architectes d’une cosmologie naturaliste tout à fait exotique au regard des choix opérés par le reste de l’humanité pour distribuer les entités dans le monde et y établir discontinuités et hiérarchies. » [2] Notre ontologie, celle de la Nature, n’est donc qu’une option parmi d’autres. L’enjeu de l’anthropologie comparée est de mieux comprendre d’autres cultures dont la pensée est aussi universelle, en droit, que la nôtre. Renouveler ainsi le champ d’étude de l’homme, en tant qu’être qui opère des « dispositions de l’être » (comment l’homme attribue-t-il des propriétés aux choses, conçoit-il des continuités et des ruptures, et forme-t-il ainsi des collectifs ?). « Encore faut-il pouvoir intégrer [l’opposition entre la nature et la culture] dans un nouveau champ analytique au sein duquel le naturalisme moderne, loin de constituer l’étalon permettant de juger des cultures distantes dans le temps ou dans l’espace, ne serait plus que l’une des expressions possibles de schèmes plus généraux gouvernant l’objectivation du monde et d’autrui. Spécifier la nature de ces schèmes, élucider leurs règles de composition et dresser une typologie de leurs arrangements constituent la tâche principale que je me suis fixée dans cet ouvrage. » [3] L’enjeu est aussi de remettre en question notre rapport à la nature, pour promouvoir « une coexistence moins conflictuelle entre humains et non-humains, et tenter ainsi d’enrayer les effets dévastateurs de notre insouciance et de notre voracité sur un environnement global dont nous sommes au premier chef responsables… » [4] Je remercie vivement Philippe Descola pour cet entretien, sous le regard attentif du fétiche Arumbaya. L’anthropologue et les Achuar Actu-philosophia : J’aurais voulu commencer par quelques questions sur votre travail. Comment vous définiriez-vous : anthropologue ou ethnologue ? Philippe Descola : On a coutume de reprendre, en France en tous cas, une distinction que Lévi-Strauss avait proposée, il y a pas mal de temps déjà, entre anthropologie, ethnologie, ethnographie. Quels que soient les inconvénients de cette distinction, il me semble qu’elle est utile. L’ethnographie est l’étude sur le terrain, quel que soit ce terrain. Ce peut être tout près, ce peut être un commissariat de police, un quartier ouvrier, une tribu en Amazonie ou en Nouvelle-Guinée. On décrit les usages et les institutions d’une collectivité. On essaye de la comprendre par « observation participante », selon la formule, c’est-à-dire en vivant assez longtemps en son sein. C’est une première étape. Deuxième étape : l’ethnologie, qui vise de façon contrôlée à faire des comparaisons et des généralisations, à l’échelle d’un même type de phénomènes, d’une même aire culturelle, d’une même région. Si vous travaillez sur les clubs de supporters de football, vous pourrez étudier les Italiens, les Espagnols et les Anglais, par exemple. Ou bien vous pouvez étudier des systèmes de parenté. C’est un degré plus avancé dans la généralisation. Puis l’anthropologie enfin, qui est le prolongement de l’anthropologie philosophique tout simplement : réflexion sur les propriétés formelles de la vie sociale. Elle s’alimente à toutes sortes de sources, dont des sources ethnographiques et ethnologiques, mais aussi des sources historiques. A la différence des deux premières démarches, c’est une entreprise qui est plutôt hypothético-déductive, c’est-à-dire que la comparaison n’y est pas la fin recherchée en soi. La comparaison est ce qui permet de faire varier des paramètres, exposés au départ sous forme d’hypothèses. On a d’un côté une démarche inductive et généralisante, de l’autre une démarche hypothético-déductive. Ce sont des approches, des focales, différentes. Des méthodes aussi qui sont un peu différentes, mais le tout est généralement recouvert sous le terme d’anthropologie. La plupart du temps, les gens qui se définissent comme anthropologues sont plutôt des ethnologues ou des ethnographes, puisque l’anthropologie demande un certain niveau de généralisation qui a été frappée pendant longtemps (en tous cas pendant les vingt ou trente dernières années) d’un certain discrédit –voire qui a suscité une grande méfiance, à la suite de la critique des grands récits. Elle est en train aujourd’hui de sortir de l’obscurité où elle était tombée. Je pense que la réflexion anthropologique est une dimension fondamentale de notre civilisation. C’est l’une des caractéristiques de l’Occident que d’avoir développé une anthropologie explicite, en somme : une théorie explicite de la condition humaine et de ses variations. Ainsi, je suis anthropologue, mais j’ai été aussi ethnographe et ethnologue. AP : Vous avez commencé chez les Achuar, en Amazonie (en Equateur), à la fin des années 1970. Comment entre-t-on en contact avec les Indiens ? PhD : C’est la chose la plus simple du monde. Ce qui est compliqué, c’est d’essayer de comprendre ce qu’ils vous racontent, d’essayer d’en faire quelque chose. AP : Vous leur dites que vous allez habiter chez eux ? PhD : Oui, il y a toutes sortes de trucs. Si vous avez un peu voyagé, ce sont des petites ruses qui ne sont pas différentes de celles qu’on emploie dans d’autres circonstances. Ce ne sont même pas des ruses, ce sont plutôt des concours de circonstances. Ça ne s’est pas trop mal passé, parce qu’on est arrivé à un bon moment (j’y étais avec ma femme). On y est resté de façon continue deux ans et demi, puis ensuite, on est revenus à plusieurs reprises. On est arrivés au bon moment, en ce sens qu’il était possible d’accueillir des étrangers, après une période marquée par l’hostilité vis-à-vis du monde extérieur. En même temps, il y avait très peu d’étrangers. Il y avait aussi un élément de curiosité, ce qui joue un rôle très important, je pense. Pour des gens qui vivent dans un monde relativement isolé, comme c’était le cas des Achuar, le fait d’avoir une distraction sous la main, comme deux ethnologues, c’était quelque chose de très intéressant. A maintes reprises, on a eu l’impression d’être un peu des mascottes. AP : Ils étaient aussi curieux de savoir comment vous viviez ? PhD : On passait en fait beaucoup plus de temps à répondre à leurs questions, que l’inverse. AP : Ils étaient donc curieux. PhD : Oui bien sûr. C’est la base de tout commerce de ce type. AP : Aujourd’hui, comment vivent-ils ? PhD : Cela n’a pas énormément changé, pour toutes sortes de raisons géopolitiques. En particulier, pour des raisons économiques, l’Equateur n’a pas eu les moyens de construire des routes. Ils sont donc protégés, puisque les grands axes de la colonisation sont les routes. D’autre part, il n’y a pas beaucoup de pétrole. (Il y en a chez les Achuar du Pérou : les conflits y sont d’ailleurs assez virulents. Il y a même eu, chez les voisins des Achuar, les Aguarunas, un conflit qui en est venu à mort d’hommes il y a quelques mois.) Ils arrivent donc à peu près à contrôler la situation pour le moment, en contrôlant le terrain, en évitant que des gens viennent… AP : Donc ils sont relativement isolés. PhD : Cela dépend de ce qu’on entend par « isolé ». Ils communiquent avec l’extérieur par des petits avions. On peut donc pénétrer chez eux, mais avec leur permission. Cela dit, ils ont des contacts avec des missionnaires, avec des ONG. Il y a des petites entreprises d’éco-tourisme… C’est un isolement contrôlé, disons. AP : Combien sont-ils à peu près ? PhD : En Equateur et au Pérou, à peu près cinq mille maintenant. La moitié dans chaque pays environ. AP : Si je prends la classification de votre livre, eux sont plutôt des animistes. PhD : Ils sont même tout à fait animistes. Le travail que j’ai mené dans Par delà nature et culture, comme je l’explique dans le livre, est né d’une interrogation ethnographique, d’un ébranlement face à la difficulté de comprendre une façon d’être dans le monde qui sortait pour moi de l’ordinaire –même si par ailleurs, j’avais lu des choses sur cela. Mais entre lire Les formes élémentaires de la vie religieuse [d’Emile Durkheim], d’un côté, et de l’autre, partager la vie de gens qui tous les matins vous disent qu’un plant de manioc leur a parlé en rêve, ce n’est pas du tout la même chose. Tout ce que j’ai fait par la suite a été commandé par ces interrogations qui sont nées lors de cette enquête de terrain. Qu’est-ce que c’est que de vivre dans un monde dans lequel une distinction nette n’est pas faite entre nature et société ? L’animisme AP : Viveiros de Castro parle de ce « carrousel perspectiviste »… [5] PhD : Les Achuar ne sont pas si perspectivistes que cela… Je discute le perspectivisme dans le livre. Il y en a plusieurs. De la même façon, il y a pour moi plusieurs animistes. Il y a le perspectivisme initial, de l’article de Mana [6], puis le perspectivisme tel que Viveiros de Castro l’a développé ensuite, notamment dans son dernier livre. Le perspectivisme initial, c’est-à-dire l’idée que les non-humains se voient comme des humains, ça c’est général. Qu’ils voient les humains soit comme des animaux sauvages, des prédateurs, soit comme des proies, ce n’est pas aussi généralisé que cela. On en a des traces très nettes quelque fois dans des mythologies, dans des récits. [7] C’est quelque fois systématisé. Chez les Achuar, c’est beaucoup moins net que ça l’est chez les Tupi, par exemple. On ne peut pas parler d’un carrousel généralisé des perspectives. Au quotidien, ce à quoi un ethnologue ou un ethnographe fait face, ce sont à des énoncés situés, tout à fait particuliers, qu’il faut pouvoir interpréter. On peut les interpréter à l’intérieur d’une théorie générale –qu’on appelle le perspectivisme ou l’animisme. Au fond, lorsqu’on est confronté à eux, ce sont des énoncés ad hoc. Ce n’est pas en écoutant tous les matins avant l’aube des gens vous raconter leurs rêves, que vous vous dites que c’est un « carrousel perspectiviste ». C’est très progressivement, en réfléchissant à ces énoncés, en les comparant à d’autres (obtenus ailleurs), qu’on met en place une grille, un schème d’interprétation, qui va donner une cohérence générale à un système d’énoncés ou système discursif. Les schèmes d’organisation du monde AP : Vous dites qu’il y a des sociétés animistes aussi bien en Amérique du sud, au Canada, en Sibérie... Comment expliquer que des sociétés si éloignées dans l’espace, dans des milieux « naturels » si différents, aient des conceptions si proches ? PhD : Je ne suis pas du tout parti d’une perspective historique ou évolutive, c’est très net dans ce livre. Comme Viveiros de Castro. Nous sommes l’un et l’autre des structuralistes et donc, de ce point de vue, ce qui compte pour moi, c’est de faire varier des paramètres dans un espace continu. Ce qui compte est la transformation d’une forme à une autre. Que cette transformation ait lieu dans une direction historique particulière ou pas m’est complètement indifférent. AP : Vous vous intéressez peu, par exemple, au fait que les hommes aient passé le détroit de Béring, de Sibérie en Alaska. PhD : Ils ont traversé le détroit de Béring, on le sait de toute façon. Cela dit, ils ont donné des choses extrêmement différentes une fois le détroit passé. Les gens qui sont les plus animiques en Amérique du Nord sont ceux qui les plus proches du détroit, dans les régions subarctique et arctique. Ce sont probablement les dernières vagues de peuplement qui sont restées là, alors que les premières vagues sont allées assez rapidement vers le sud. Donc cela n’a pas beaucoup de signification. Qu’il y ait une continuité, c’est normal. Les vieilles théories du 19e siècle s’intéressent à cela : la continuité vient de ce qu’il y a de grands invariants, qui se retrouvent de la Sibérie jusqu’en Amérique, du fait de la diffusion. Cela dit, comme le peuplement s’est fait beaucoup plus tôt qu’on ne l’a pensé pendant longtemps, trente mille ans d’évolution interne à l’échelle des Amériques ont permis beaucoup de brassage. Ce que j’appelle les modes d’identification sont des systèmes d’inférences quant aux propriétés, aux qualités du monde. Ces systèmes d’inférence, n’importe qui peut les faire, n’importe où. Vous pouvez faire des systèmes d’inférences animiques, totémiques etc. Mais dans le milieu où vous évoluez, où vous avez été élevé, un seul type d’inférence tend à se stabiliser en un système. Les autres inférences sont inhibées, elles ne sont pas productives. Autrement dit, on peut considérer que dans des régions extrêmement diverses, des gens ont fait ce type d’inférences et qu’elles se sont stabilisées. Le milieu est indifférent. On peut penser –mais c’est purement conjectural (vous savez, l’anthropologie n’est devenue sérieuse qu’à partir du moment où elle est sortie des hypothèses de l’anthropologie évolutionniste, qui était conjecturale) – qu’il y a un fonds commun d’inférences animiques et totémiques, et que les transformations de ces ontologies ont donné l’analogisme et le naturalisme, au cours de l’histoire. On peut s’amuser à faire cela. Le naturalisme est sorti de l’analogisme, c’est avéré. Pour le reste, on peut spéculer. Est-ce que c’est vraiment intéressant ? Je ne pense pas. AP : Vous vous réclamez toujours du structuralisme de Lévi-Strauss. Quel statut accordez-vous à ces structures, ces invariants ? Vous avez parlé de différents « modes de socialisation de la nature »… PhD : Je ne parle plus de « modes de socialisation de la nature », car cela voudrait qu’il y a la nature d’un côté et la société de l’autre, et qu’il y a des catégories sociales qui sont projetées sur la nature. J’ai employé cette expression il y a trente ans, je ne vois plus du tout les choses ainsi. AP : Vous parlez de « matrices ontologiques », d’« ontologies », de « schèmes ». Quelle expression convient le mieux ? PhD : Le schème est le terme le plus générique pour désigner les mécanismes intellectuels au moyen desquels ces systèmes inférentiels sont produits et transmis, au sens du schématisme non pas tellement kantien mais tel qu’il est employé dans la psychologie cognitive contemporaine. Ces schèmes sont des mécanismes. C’est un système d’intégration d’informations qui va permettre une économie dans l’inférence, de telle sorte qu’on va avoir tendance à subsumer des situations nouvelles (tout ce qui nous arrive tout le temps, l’événement) sous ces schèmes. Il y a des moments où cela ne marche pas, dans ce cas, le schème est transformé. C’est un phénomène classique. Je l’applique dans différents domaines, dont le principal, celui qui me parait le plus important, le domaine ontologique. Je l’applique dans ce que j’appelle les modes d’identification, c’est-à-dire l’assignation ou la détection dans les objets du monde de certains types de qualités que je définis par rapport à des qualités que je me prête à moi-même comme sujet. Et le résultat de ces modes d’identification, lorsque c’est stabilisé, c’est une ontologie. AP : De ces modes d’identification, vous en retenez deux, qui vous paraissent les plus universels, l’attribution de physicalité et l’attribution d’intériorité. PhD : Non, ça c’est le mécanisme qui parvient à la construction du mode d’identification. C’est en fait au départ une expérience intellectuelle influencée par ma lecture de Husserl mais qui au fond est beaucoup plus générale. Qui est en plus confirmée par les travaux de la psychologie du développement, selon lesquels un sujet humain, très jeune, très tôt, appréhende le monde comme une combinaison d’états mentaux et de processus physiques. Pour désigner cela, j’ai parlé d’intériorité et de physicalité. Je suis parti du principe que la combinaison (le jeu) dans la détection d’états mentaux et de qualités physiques dans le monde, était les mécanismes opératoires au moyen desquels le mode d’identification était constitué. Le totémisme AP : En combinant ces attributions d’intériorité et de physicalité, vous reconstituez quatre ontologies de manière systématique : animisme, totémisme, analogisme et naturalisme (naturalisme qui est notre ontologie). Nous avons parlé de l’animisme. Venons-en au totémisme.Quel statut lui accordez-vous ? Dans Le totémisme aujourd’hui, Lévi-Strauss a critiqué l’usage du terme totémisme, n’y voyant qu’une projection occidentale, sur des peuples qui ne seraient pas encore sortis de la confusion entre nature et culture. Le totémisme est-il une institution, un ensemble de croyances, une illusion de notre part ?... PhD : Il y a deux conceptions du totémisme chez Lévi-Strauss, qu’il a développées simultanément, puisqu’elles sont présentes l’une dans Le totémisme aujourd’hui, l’autre dans La pensée sauvage, qui sont deux livres de 1962. Dans Le totémisme aujourd’hui, Lévi-Strauss fait une critique des théories de la projection, en disant que ce qui compte, ce n’est pas l’identification d’un individu avec un animal ou avec une espèce. Ce qui compte, c’est un système classificatoire qui permet de donner de l’ordre au monde, système au moyen duquel on transporte des écarts, des discontinuités perceptives dans l’environnement, en l’occurrence entre des espèces naturelles, pour s’en servir pour penser des discontinuités entre groupes sociaux. En ce sens-là, cette théorie réduit le totémisme à un dispositif classificatoire universel, qui n’est ni plus ni moins présent en Australie ou dans les sociétés dites primitives qu’ailleurs. Dans La pensée sauvage, Lévi-Strauss dit qu’il y a une autre forme de totémisme, c’est au contraire l’identification de groupes humains avec des espèces animales, avec qui ces groupes humains disent partager des qualités. Il donne comme exemple les Chicaso, qui sont des Indiens du sud-est des Etats-Unis. A la différence de ce qui se passe dans les classifications totémiques, on a là une image à la fois sociale et naturelle, mais fragmentée. Ce sont des groupes d’humains et de non-humains. C’est cette conception du totémisme qui l’intéresse : elle n’est pas classificatoire mais ontologique. Elle met l’accent sur le partage de qualités entre des humains et des non-humains. Elle met donc l’accent sur un certain type de continuités entre eux, en même temps qu’elle affirme des discontinuités à un autre niveau : des discontinuités avec d’autres groupes d’humains et de non-humains. AP : Dans le totémisme, selon votre classification, il y a des ressemblances de corps aussi bien que d’intériorités à l’intérieur de ces groupes. PhD : Oui, là les termes sont utilisés à la limite de leur pertinence. Je suis parti de ce mécanisme opératoire. Ce qu’on peut dire, c’est que, dans les cas les mieux décrits, les plus connus, les plus « idéal-typiques » de totémisme (en Australie), il y a un partage des qualités physiques et morales. Tous les auteurs qui parlent de ce totémisme insistent là-dessus. Dans un même groupe d’humains et de non-humains, il y a des qualités issues du prototype totémisme. A la fois des qualités physiques (de comportement, de couleurs, d’épaisseur du sang…) mais aussi morales (tempérament : plus ou moins grande vivacité, forme, dispositions à faire telles choses…). C’est pris à un certain niveau d’abstraction. C’est pour cela que j’emploie ces termes d’intériorité et de physicalité, de manière à manifester un contraste. En même temps, ce contraste couvre un ensemble de phénomènes extrêmement large. AP : Vous vous êtes tenus à ces deux termes. Vous dites cependant que vous auriez pu en prendre d’autres : la façon de concevoir le temps (temporalité)… [8] PhD : Il me semble que ce sont des conséquences. Ce qui est premier, ce sont ces deux termes (physicalité, intériorité). C’est pour cela que l’approche que j’ai développée pourrait être qualifiée d’ontologie structurale. Elle met l’ontologie, les distinctions en termes de qualités, au point de départ, tout le reste en découlant. Je fais l’hypothèse qu’il y a d’autres modes : de temporalité, de spatialisation, de catégorisations… qui découlent de cette ontologie. J’ai consacré, mais jamais publié, un cours au Collège de France il y a quelques années, sur la catégorisation. Je l’évoque un peu dans Par delà nature et culture, pour montrer comment nous avons deux grandes formes de catégorisation : prototypique et par attributs. Chacune correspond à certaines ontologies. Par prototype pour l’animisme et le naturalisme ; par attributs pour l’analogisme et le totémisme. Je m’intéresse depuis quatre ou cinq ans aux images, c’est-à-dire à la figuration. Aux modes de figurations en tant qu’ils me paraissent –sinon dérivés (car parler en termes génétiques est toujours périlleux) – du moins étroitement connectés avec l’une ou l’autre de ces ontologies. Je fais de l’expérimentation, pour voir comment ça marche avec d’autres attributions. Je l’ai fait un peu dans mon livre pour voir quelles sont les conséquences pour l’organisation des collectifs –ce qu’on appelle habituellement la sociologie ou l’organisation sociale. Egalement avec les questions épistémologiques. Maintenant, je regarde cela du point de vue des images. A mon sens, c’est l’ontologique qui prime. AP : Quels types d’images ? PhD : Toute production iconique. Toutes les images m’intéressent. J’ai fait une exposition là-dessus au quai Branly, qui est un premier galop d’essai. AP : Que retirez-vous de ces études iconiques ? PhD : J’ai publié un livre à ce sujet, le catalogue de l’exposition La fabrique des images. Je vous y renvoie, car il y en aurait pour plus d’une heure d’entretien rien qu’à ce sujet ! L’analogisme et le naturalisme AP : Pour revenir à Par delà nature et culture, nous avons parlé de l’animisme et du totémisme. Sur l’analogisme, maintenant : il nous est plus proche. On le retrouve déjà en Chine, dans l’Egypte des Pharaons, chez des Indiens de Bolivie, les Chipayas… PhD : Oui, dans les cultures hautes (hautes parce qu’elles sont en hauteur dans le monde andin, dans la Méso-Amérique). AP : Cette ontologie, on l’a longtemps connue en Occident. A quand peut-on la faire remonter ? Au cosmos grec, à Plotin ?... PhD : Oui, tout à fait. A mon sens, aussi loin qu’on aille dans le monde du Proche-Orient et de l’Egypte, on trouve les caractéristiques de l’analogisme. Ce que je trouve intéressant, c’est que j’ai fait ces propositions de manière un peu aventureuse (je ne suis pas spécialiste de l’histoire universelle) et qu’en ce moment, des gens se saisissent de ces catégories pour s’en servir, pour l’analyse compétente, notamment des historiens. Un jeune historien vient de soutenir une thèse sur l’image au Moyen-Âge, il s’intéresse précisément à cette transformation progressive : le passage au naturalisme. Le naturalisme est apparu dans les images avant d’apparaître dans les systèmes discursifs. Alors que dans les systèmes discursifs, le naturalisme apparaît au 17e siècle, avec la révolution mécaniste, dans les images, il apparaît au 15e siècle et même probablement avant, dans la deuxième moitié du 14e siècle. Les images n’ont pas le même rythme de transformation que les systèmes discursifs. Ce qui m’intéresse, c’est de voir des chercheurs compétents dans un domaine utiliser ces outils pour les faire travailler. On voit émerger à partir du 13e siècle, dans les images et aussi parfois dans les textes, les principes du naturalisme. Il y a un colloque organisé en février [2011], qui doit se conclure par un débat entre moi et Geoffrey Lloyd, sur la question de l’analogisme en Grèce archaïque. Le premier livre de Lloyd, Polarity and Analogy, porte sur l’usage de l’analogie dans la pensée grecque. J’étais au Mexique pour un mois de conférences. Les mexicanistes sont très intéressés par l’idée d’analogisme comme moyen de comprendre les systèmes méso-américains. Moi je suis un peu en retrait. Je continue à travailler sur les images, mais j’attends d’être confirmé ou infirmé. AP : Quels sont les traits dominants dans l’analogisme ? Entre quoi et quoi fait-on des analogies ? Entre macrocosme et microcosme… PhD : Oui, c’est le grand classique, bien sûr. Il faut insister sur le fait que ce qui caractérise tant l’animisme que le naturalisme, c’est une différence d’échelle par rapport aux autres ontologies. Dans l’animisme et le naturalisme, au fond, les entités par rapport auxquelles on établit des continuités ou des discontinuités sont des classes morphologiques : des espèces, des sujets. Alors que dans le totémisme comme dans l’analogisme, ce qui est au premier plan, ce sont des qualités « infra-personnelles » : des états, des propriétés, des situations… Les sujets y sont de ce fait beaucoup moins constitués. Ce sont des couleurs, des odeurs, des parfums, des mouvements, des périodes du jour ou de l’année. Quelquefois des fruits… Des positions sociales etc. Tout est matière à analogie. Tout est matière à tresser des réseaux de correspondances entre des états, des qualités, des propriétés… [9] AP : Vous parlez, en clin d’œil à Jacques Bouveresse, de ces vertiges de l’analogie. PhD : Une fois qu’on est rentré dans ces systèmes… A la fois, je suis d’accord avec Bachelard lorsqu’il dit qu’il y a un saut important entre la physique des qualités sensibles et la physique moderne (la physique des qualités sensibles est un monde dont il est très difficile de sortir, car tout fait écho, tout fait signe, tout est indice de quelque chose d’autre). Et en même temps, si on n’est pas passé par là, on ne peut pas rentrer dans une physique moderne, car c’est une physique où les éléments du monde sont décomposables et peuvent être recombinés entre eux, selon des lois. Au fond, en transposant, c’est aussi le principe d’une physique des qualités sensibles. Il y a un substrat, qui fait qu’on peut passer de l’une à l’autre. On peut toujours gloser : « Kepler, astrologue ou astronome ? La différence entre la chimie et l’alchimie n’était pas très nette… » Oui, bien sûr. Car les principes, ontologiquement, sont les mêmes. Il y a un substrat analogique qui perdure dans le naturalisme. Relations entre ontologies AP : Vous montrez que le naturalisme n’est qu’une théorie parmi d’autres, pas nécessairement supérieure aux autres. PhD : Ce n’est pas une théorie, c’est une ontologie. Une théorie est réflexive, pas une ontologie. Une ontologie peut être « réflexivée » si je puis dire. Elle peut faire l’objet d’un travail réflexif, c’est là-dessus qu’on travaille. Lorsque je travaille sur le naturalisme, je travaille sur des textes de Galilée, Bacon, Descartes… L’ontologie elle-même n’est pas réflexive. AP : Elle nous imprègne depuis notre enfance. PhD : Oui. Des propositions comme celles qui peuvent être faites par un animiste nous paraissent absurdes, superstitieuses. Or, quand on y songe, prêter de façon fugace de l’intentionnalité à un non-humain n’a rien de bizarre. C’est même un réflexe, quand notre ordinateur tombe en panne au moment où on en a le plus besoin. Cela nous arrive constamment, sans être stabilisé dans une ontologie, parce que ce sont des occurrences accidentelles, qui sont ensuite inhibées. AP : On refuserait de les développer, parce qu’on les trouverait ridicules. PhD : Il y aurait une sorte de censure des propositions qui découlent de ces inférences. Vous pouvez dire que vous parlez avec votre chat. On trouvera cela normal. Mais si vous dites que votre chat mène une carrière, si vous développez et vous dites qu’il y a une société de chats, avec un syndicat etc., on vous regardera de travers. AP : L’animisme, de notre point de vue, fait des inférences qui ne sont pas vérifiables par la science. PhD : Oui, mais les inférences que vous faites dans le naturalisme, il n’y a qu’une minuscule minorité de gens qui les vérifient. Quels sont les deux inférences du naturalisme ? Caractère distinctif de l’intériorité humaine (seuls les humains ont un langage, une subjectivité…), d’autre part, le fait que du point de vue physique, les humains ne se distinguent pas beaucoup des non-humains (ils sont gouvernés par les mêmes lois physiques, chimiques etc.) Cela, vous ne le savez pas depuis votre enfance. Bouvard et Pécuchet se mettent à étudier la chimie : ils découvrent avec surprise qu’il y a de l’albumine dans leur corps comme dans les blancs d’œufs, du phosphore, de l’hydrogène comme dans les réverbères… Ils sont surpris car cela désacralise le caractère distinctif des humains, car il y a des corps chimiques semblables. Cela, vous l’avez appris, par tout un système d’enquêtes et de transmissions des savoirs, qui vous a façonné, qui vous a appris ces choses-là. Ce n’est pas spontané. AP : Lorsqu’on a vécu selon une certaine ontologie, il est alors presque impossible d’en sortir… PhD : Si, on peut en sortir… On en revient à ce que vous disiez sur le structuralisme. Au départ, ces quatre ontologies sont un groupe de transformations (on fait varier un élément). Or, un tel groupe n’a de sens que parce qu’il permet de passer de l’une à l’autre ontologie. Toute la question est de savoir dans quelles conditions. Les conditions individuelles ne sont pas si complexes. On peut basculer. On le sait par toutes sortes d’expériences historiques : des gens élevés dans l’animisme, qui sont devenus des scientifiques. Je pense à un cas particulier, le grand géographe de Catherine II, qui était en fait un chasseur Tunguz, venu du fin fond de la Sibérie. Pour basculer d’un régime dans un autre, il faut que l’environnement social soit favorable. AP : Il faut être immergé dans une culture. PhD : Il faut être immergé dans une culture. Au fond, je pense que, du point de vue ontologique, les changements ne sont pas tellement amples. On a constamment sous les yeux des cas de gens qui sont dans le malaise, dans une situation complexe. Un Achuar peut devenir médecin. Il va « balancer » entre ces deux mondes. C’est une caractéristique du schématisme : un schème est un dispositif d’intégration de connaissances, qui doit, pour être efficace, ne pas être réflexif ni formalisé. Dans certaines circonstances, lorsqu’il est confronté à des situations nouvelles, il doit être réaménagé. Ce qui doit être réaménagé n’est pas tellement le schème, c’est un modèle culturel issu de ce schème. Le schème lui-même se brise. Cela donne ces situations, quelquefois tragiques, de basculement, de transformations, que les gens connaissent quand ils sont transportés dans un autre monde culturel. AP : Vous présentez l’aspect problématique, au sens kantien, de ces quatre ontologies, dans un chapitre intitulé « Métaphysique des mœurs ». Par exemple, quand un animiste tue un animal à la chasse, il se demande s’il n’a pas tué une personne. PhD : Oui, ils doivent « désubjectiver » un sujet. Quand vous vous nourrissez exclusivement de « sujets », cela pose des problèmes métaphysiques. Si vous dites que le monde est composé de sujets, il faut en tirer les conséquences quand on les mange. AP : Vous montrez qu’on trouve dans chaque ontologie des « angoisses métaphysiques » propres, qui ne se trouvent pas dans les autres. Un « naturaliste » se demande s’il a des pulsions animales, un animiste s’il mange une personne quand il mange un animal. [10] De même dans le totémisme… PhD : Dans le totémisme, c’est la question de l’individuation. Comment individuer des entités qui partagent des qualités physiques et morales communes ? Il y a l’individuation par la forme. Mais ces entités partagent tellement d’autres qualités que c’est insuffisant. On individue à l’intérieur d’ensembles. AP : Dans l’analogisme, il s’agit d’englober harmonieusement des êtres tous dissemblables, répartis sur une sorte d’échelle graduée. PhD : C’est arriver à totaliser. Dans un système où tout est singulier, arriver à prendre un point de vue unitaire sur ces singularités. AP : Il faut alors trouver un personnage supérieur sur qui repose l’harmonie. PhD : Oui, le monothéisme est une bonne solution. Avec le

Pharaon ou l’Inca… [11] Schéma de Stéphane Callens, d’après Philippe Descola, sur Développement durable et territoires Conflits ontologiques, conflits politiques AP : Pour vous qui avez étudié ces quatre schèmes, est-il possible d’aboutir, sinon à une synthèse d’eux, du moins à une vision moins partiale et partielle des rapports entre l’homme et le monde ? PhD : Une vision unitaire ? Non, ce n’est pas mon genre, les synthèses œcuméniques. Je pense que le monde contemporain nous donne une très bonne image de malentendus culturels. Des incompréhensions entre des peuples, des collectifs, du fait d’ontologies qui ne sont pas coïncidentes. Les meilleurs cas sont ceux que nous connaissons bien en tant qu’anthropologues, de malentendus entre populations autochtones et des agents du développement, ou avec des ONG environnementalistes. AP : Vous parlez de ces indigènes qui se plaignent qu’on appelle leurs terres une « réserve naturelle », car pour eux, ce n’est pas un milieu naturel, mais travaillé depuis des siècles. PhD : Oui, bien sûr, en Australie. C’est un cas très courant. AP : De la même façon, des peuples d’Amazonie qui considèrent, s’ils devaient trancher, que le milieu domestique est la forêt, tandis qu’à la limite, le milieu sauvage seraient ces villes en béton, inhabitables pour eux. PhD : Oui, c’est constant de nos jours. Ce n’est pas parce que ces populations « non-modernes » sont pour certaines peu nombreuses que le malentendu disparaît. Le malentendu se fait aussi avec les populations analogistes, dont les effectifs sont gigantesques ! Les antagonismes très forts entre l’Occident –pour employer un grand terme – et la Chine, viennent de là aussi. Du point de vue de la théorie politique, le système de gouvernement des collectifs qui s’est mis en place avec l’idéologie des Lumières, tout à fait naturaliste (position des sujets, égalité isométrique…), va à l’encontre des modèles analogistes, qui permettent de penser l’intégration d’une foule de sujets par des dispositifs d’équilibre. Les Chinois parlent d’harmonie. Le mandat céleste de l’Empereur était de maintenir l’harmonie entre les composantes humaines et non-humaines de l’Empire. Ce que fait le secrétaire général du parti communiste, c’est la même chose aujourd’hui. Il y a un affrontement d’un modèle contre un autre. Les oppositions ontologiques sont toujours là. Pour autant, en Chine, il existe des gens qui se sont saisis du modèle naturaliste et démocratique, pour lancer des revendications. Mais les malentendus sont toujours là. La synthèse œcuménique n’est pas pour demain. AP : Les malentendus politiques ont une base ontologique. On ne s’entend pas sur ce qu’est l’organisation du monde et l’organisation politique. PhD : Sur ce que ce que sont les composantes d’un collectif. Pour nous, un collectif –c’est très net depuis le 18e siècle, mais c’était déjà présent chez Aristote – est composé au premier chef d’humains : des individus libres, sujets de droits, dotés d’un libre-arbitre, qui délibèrent des affaires publiques. Dans beaucoup d’autres collectifs, en Chine ou dans les Andes en Bolivie, les collectifs sont beaucoup plus larges que des collectifs humains. Les principes de fonctionnement ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Aussi lorsqu’on dit qu’Evo Morales [12] fait de l’indigénisme folklorique, il y a probablement de cela. Mais en ce moment, en Bolivie et en Equateur, il y a des phénomènes politiques intéressants. A l’intérieur d’un modèle général qui est celui des républiques bolivariennes, fondées sur le modèle des Lumières, on réintroduit des mécanismes de constitution de collectifs pas du tout issus des Lumières. AP : Dans l’altiplano bolivien, ils mettent beaucoup en avant la terre-mère, la Pachamama, et toute la culture qui en découle (la culture de la coca, notamment). Evo Morales y est populaire. Au contraire, dans la région de Santa Cruz, dans l’est du pays, ils n’aiment pas les gens de l’altiplano. Le pays en est divisé. PhD : La dernière constitution équatorienne introduit dans sa première partie des droits de la nature. Il y a des droits de la nature, ou de la Pachamama. Ce n’est pas une bonne traduction (nature pour Pachamama), mais rien que cela est un problème intéressant. AP : Il y a eu un sommet pour les droits de la terre-mère, en avril dernier, à Cochabamba en Bolivie. C’était un sommet contestataire organisé par Evo Morales, après l’échec du sommet de Copenhague. PhD : La Pachamama a un côté slogan maintenant. C’est une façon de donner à la terre, mais aussi aux lacs, aux montagnes, aux grottes, aux sources, un statut particulier à l’intérieur de ce collectif, comme des agents de même niveau. Et ça change tout dans la vie politique ! Alors que chez nous, les non-humains ne sont représentés que dans des chaînes extrêmement longues de médiations. Ce qui fait que leur présence est toujours cachée derrière des tractations entre humains. Je pense qu’il y a de l’avenir pour des débats ontologiques vigoureux, peut-être au premier chef sur le plan politique. AP : Ces revendications, pour reprendre l’exemple de l’Amérique du Sud, rejoignent aussi la contestation altermondialiste, contre la politique des Etats-Unis. PhD : Ce que je trouve intéressant, c’est qu’on est passé, dans le monde andin, d’un discours anticapitaliste de type marxiste classique, révolutionnaire ou réformiste, à un discours beaucoup plus confus et complexe, quelque fois folklorique en apparence. Discours qui reflète sans doute de manière plus fidèle une longue tradition, métissée bien sûr dans la période coloniale, de collectifs comprenant beaucoup plus que des humains. Le Marx du marxisme-léninisme est naturaliste, surtout sous sa forme dogmatique et appauvrie, tel qu’elle se rencontre la plupart du temps en Amérique latine. (Le premier Marx est bien plus complexe, hégélien…) On bascule aujourd’hui dans quelque chose d’autre, bien que cela prenne encore des formes folkloriques, proliférantes… Elles sont très intéressantes à étudier car elles sont le symptôme de ce que le modèle naturaliste, sur le plan politique, a du mal à fonctionner là-bas. Il y a des variations. Le Brésil est un exemple de succès naturaliste. Lula est un naturaliste extrêmement efficace… Les collectifs AP : Vous employez volontiers le terme de collectif, que vous préférez à celui de culture ou de société, car un collectif regroupe à la fois des humains et des non-humains. PhD : L’idée de société telle que nous la connaissons maintenant est tardive, y compris dans notre évolution d’Européens. Cette idée s’est constituée par émondage des non-humains. En un sens, c’est très bien… AP : Vous restez naturaliste. PhD : Politiquement, je trouve les avantages du naturalisme gigantesques. Je ne suis pas prêt à devenir un citoyen Chinois de base, dans un grand monde régi par l’harmonie du mandat céleste du secrétaire général du PC ! Cela dit, la façon dont nous pensons des réalités ontologiques ou cosmologiques des autres populations –à partir des outils forgés pour réfléchir sur notre propre histoire et maîtriser notre propre destin –cette façon de procéder conduit à faire passer sous notre toit des gens qui ne sont pas passés par la même évolution historique. Parler de sociétés consiste à croire que partout l’unité de base est un groupe d’humains qui s’assemblent, avec autour de lui des bases matérielles, des outils, des ressources, des animaux, des machines… Or, l’idée de collectif, que j’emprunte à Bruno Latour [13], me parait intéressante, car elle ne préjuge pas de ce qui constitue le collectif. Il y a différentes formes de collectifs, dont celle qui nous est familière : la société qui exclue les non-humains. Il y a aussi d’autres formes, qui agrègent, selon des formules très diverses (c’est le rôle de l’anthropologie de les étudier) des non-humains en leur sein. C’est en ce sens qu’on doit passer, il me semble, d’une sociologie de la société à une sociologie des collectifs. AP : Vous parlez d’un universalisme relatif, qui saurait s’ouvrir à d’autres formes de pensées. PhD : Ce qu’il y a d’universel, c’est un certain type de relations. C’est pourquoi je parle d’universalisme relatif. Quand j’en parle, je pense à l’universalisme normatif des droits de l’homme. Celui-ci, qui s’est constitué après la seconde guerre mondiale, est devenu la doctrine de l’UNESCO. Il s’est généralisé, avec un certain succès. Un certain succès, car on rencontre des obstacles en Chine, dans le monde arabo-musulman… Cet universalisme est fondé sur des principes d’individualisme, de séparation des sujets humains des autres, qui ne sont pas universels. Ce qui suppose qu’on les impose, et qu’on impose donc notre propre cosmologie au reste du monde. Une façon différente de procéder consisterait à se mettre d’accord sur le type de rapports entre humains, comme entre humains et non-humains, qu’on juge acceptables. Peut-être que cela permettrait d’arriver à un universalisme plus légitime et plus englobant, car fondé sur un accord plus large. On en est loin. Mais pourquoi pas ? AP : Je vois que vous avez sur votre bibliothèque le fétiche Arumbaya. PhD : Oui. Le vrai, bien évidemment ! AP : Il vient, selon Hergé, de la tribu des « Bibaros », chez qui séjourne l’explorateur Ridgewell… PhD : Oui. Hergé était bien renseigné sur ces sociétés. AP : Dans l’Oreille cassée, on voit quelque chose que vous racontez dans votre livre : ces Indiens sont capables de « décapiter » une fleur avec une flèche de sarbacane. Derrière les « Bibaros » d’Hergé, on reconnaît d’ailleurs les Jivaros, dont les Achuar font partie. Ils ne vous ont pas réduit la tête ? PhD : Non, comme vous voyez ! Notes [1] Par delà nature et culture, Gallimard, NRF, 2005 [2] Pages 98-99. [3] Page 13. [4] Page 276. [5] cf. Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, PUF, 2009. Compte-rendu de ce livre sur ce site : http://www.actu-philosophia.com/spi... [6] Mana est une revue d’anthropologie de Rio de Janeiro, dans laquelle Ph. Descola et E. Viveiros de Castro ont publié des articles sur la pensée amérindienne. [7] « Chez les Secoya, par exemple, les Indiens morts sont censés percevoir les vivants sous deux avatars contrastés : ils voient les hommes comme des oiseaux oropendolas et les femmes comme des perroquets amazones ». Page 28. [8] En plus du mode d’identification, Philippe Descola s’intéresse dans son livre au mode de relations (échange, commerce, protection, alliance, prédation …), que je n’ai pas abordé pour ne pas allonger l’entretien. [9] « Car ce n’est pas un fourmillement de sociétés singulières que l’analogisme déploie sur le fond de cet universalisme que l’on ose à peine qualifier de « naturel », mais bien un universalisme d’un autre ordre, celui des myriades de subjectivités diffractées qui animent toute chose d’une intention à découvrir […] Et c’est là probablement une raison du succès persistant des « sagesses orientales » dans un Occident désenchanté : en éliminant tout de go l’irritante question du relativisme culturel, zen, bouddhisme ou taoïsme offrent une alternative universaliste plus complète que l’universalisme tronquée des Modernes […] puisque tout homme, grâce à la méditation, est réputé pouvoir puiser en lui-même la capacité d’expérimenter la plénitude d’un monde sans fondement préalables, c’est-à-dire débarrassé des fondations particulières qu’une tradition locale pourrait lui assigner ». Page 412. [10] « Le problème épistémologique du naturalisme, on le voit, est exactement inverse de celui de l’animisme : alors que celui-ci s’interroge sur la place du « naturel » (des différences physiques) dans un monde presque intégralement « culturel », celui-là ne sait pas trop où placer la Culture (les différences morales) dans l’universalité de la Nature ». Page 398 [11] Ainsi, la Chine en appelle aussi bien aux Ancêtres qu’à une hypostase du monde, le tao, « car le plus souvent, et devant l’ampleur de la tâche, on prendra la sage précaution de combiner plusieurs principes totalisateurs » (page 414). La politique est alors une technique propre à assurer le maintien de ces « collectifs-mondes analogiques » (page 415). (On ne peut du reste s’empêcher de penser à la figure du tisserand royal de Platon, dans le Politique.) [12] Président de la République de Bolivie, le premier à être issu de l’ethnie aymara, majoritaire dans la région de La Paz. [13] cf. Bruno Latour, Nous n’avons jamais été

modernes, La Découverte, 1991.

|