Licence "GNU / FDL" attribution pas de modification pas d'usage commercial Copyleft 2001 /2014 |

Moteur de recherche interne avec Google |

SOUMISSION A L'AUTORITE

JACQUES LECOMTE, Sciences humaines, n°72, mai 1997

|

Origine : http://www.caute.lautre.net/article.php3?id_article=1427 http://www.scribd.com/doc/49021057/Soumission-a-l-Autorite-Experience-de-Milgram-Lecomte-1997

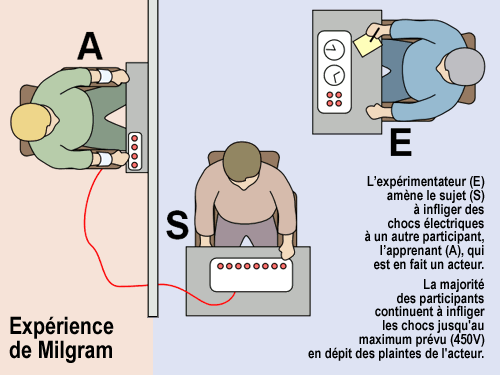

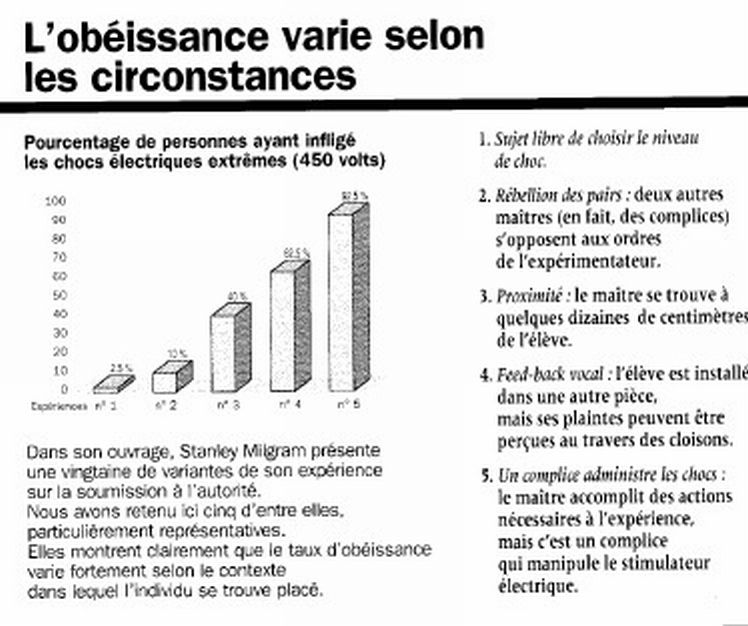

Des gens ordinaires peuvent aisément se transformer en bourreaux. C'est ce qu'a mis en évidence Soumission à l'autorité (1974) de Stanley Milgram. Certainement l'ouvrage de psychologie expérimentale le plus connu et qui a suscité le plus de controverses. Imaginez l'expérience suivante: à la suite d'une petite annonce, deux personnes se présentent à un laboratoire de psychologie effectuant des recherches sur la mémoire, L'expérimentateur explique que l'une d'elles va jouer le rôle de « maître » et l’autre celui d'« élève », Le maître va soumettre des associations de mots à l'élève, et à chaque fois que celui-ci se trompera, il devra le sanctionner par une décharge électrique, Devant le maître, on attache l’élève sur une chaise et on fixe des électrodes à ses poignets, Puis on introduit le maître dans une autre pièce et on le place devant un impressionnant stimulateur de chocs composé d'une trentaine de manettes allant de 15 à 450 volts, Figurent également des mentions allant de « Choc léger » à « Attention: choc dangereux! ». Quant aux deux dernières manettes, elles sont simplement accompagnées d'une étiquette xx, L'expérience commence, et à chaque nouvelle erreur de l’élève, le maître doit infliger une décharge d'une intensité supérieure à la précédente, Le maître est rapidement amené à des intensités importantes, A 75 volts, l'élève gémit A 150 volts, il supplie qu'on arrête l'expérience, A 270 volts, sa réaction est un véritable cri d'agonie, Mais après 330 volts, on n'entend plus rien, l'élève est complètement silencieux, Si, pendant l'expérience, le maître désire arrêter, l'expérimentateur l'incite à poursuivre, avec une pression de plus en plus forte, Mais après quatre refus de la part du maître, il n'insiste plus et l'expérience est terminée, Si vous découvrez cette expérience pour la première fois, vous êtes certainement horrifié(e) en estimant que vous auriez rapidement arrêté d’appuyer sur les boutons, C'est d'ailleurs la réaction qu'ont eue de nombreux Américains à qui l'expérience a été présentée. Mais rassurons le lecteur, ces expériences ont effectivement existé (dans les années 60), mais dans des conditions très particulières , L'élève était en fait un comédien professionnel qui simulait la douleur; le stimulateur de chocs, les sangles et les électrodes n'étaient que des artifices destinés à tromper le maître qui, lui, était le véritable sujet de l'expérience, Car celle-là ne visait pas à contrôler la capacité de mémorisation, mais le niveau de soumission à l'autorité. Or, les résultats sont impressionnants: sur 40 personnes, 26, soit 65% sont allées jusqu'à 450 volts! Rappelons que dès 330 volts, l'élève ne répond plus, et que des maîtres ont cru qu'il était mort, mais ont néanmoins continué, Stanley Milgram, l'auteur de cette étude, pose la question suivante: « Comment un individu honnête et bienveillant par nature peut-il faire preuve d'une telle cruauté envers un inconnu ? » Selon lui, « il y est amené parce que sa conscience, qui contrôle d'ordinaire ses pulsions agressives, est systématiquement mise en veilleuse quand il entre dans une structure hiérarchique», Des personnes ordinaires agents de destruction S, Milgram a effectué de multiples variantes de cette expérience, avec plus d'un millier de sujets, afin de repérer les situations les plus propices à l'obéissance ou au refus, Prenons en deux, représentatives de ces réactions divergentes, Lorsque le maître pouvait choisir lui-même le niveau de choc (expérience n° 1 du tableau p 4), une seule personne est montée jusqu'à 450 volts, une autre jusqu'à 375, toutes les autres se sont contentées des chocs les plus bas, Ce qui montre bien que la douleur infligée n'est pas le reflet d'une personnalité sadique, mais la conséquence de la soumission à une autorité supérieure considérée comme compétente, S. Milgram cite d'ailleurs des réactions significatives: transpiration, tremblements, bégaiements, mouvements et rires nerveux, Précisons que tous les participants ont été ensuite informés de la véritable nature de l'expérience, La variante qui a entraîné inversement le plus fort taux d'obéissance est celle-ci : le sujet accomplit des actions secondaires indispensables au déroulement de l'expérience, mais ce n'est plus lui qui administre les chocs, un autre participant s'en chargeant, complice de l'expérience (expérience n° 5 du tableau), Sur 40 personnes, 37 sont allées jusqu'au choc maximum de 450 volts, soit 92,5 %, Le concept théorique central proposé par S. Milgram est l' « état agentique », « condition de l'individu qui se considère comme l'agent exécutif d'une volonté étrangère, par opposition à l'état autonome dans lequel il estime être l'auteur de ses actes. […] Le changement agentique a pour conséquence la plus grave que l'individu estime être engagé vis-à-vis de l'autorité dirigeante, mais ne se sent pas responsable du contenu des actes que celle-là lui prescrit, Le sens moral ne disparaît pas, c' est son point de mire qui est différent: le subordonné éprouve humiliation ou fierté selon la façon dont il a accompli la tâche exigée de lui » Ainsi, « des gens ordinaires, dépourvus de toute hostilité peuvent, en s'acquittant simplement de leur tâche, devenir les agents d'un atroce processus de destruction ». Les expériences de S. Milgram ont été reproduites à plusieurs reprises avec des résultats généralement sensiblement équivalents, et elle a donné lieu à de multiples commentaires, Il s'agit surtout de critiques d'ordre méthodologique ou éthique, et d'analogies avec des situations historiques . La critique méthodologique la plus importante a été formulée par Martin Orne, professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie , Selon M, Orne, le sujet d'expérience est curieux, il souhaite être efficace et utile, et il est donc motivé pour interpréter le véritable projet de l'expérimentateur, Or, dans l'expérience de S. Milgram, le comportement de l'expérimentateur est très inattendu, Son impassibilité devant la souffrance de l'élève constitue un signal indiquant au sujet la situation véritable, à savoir qu'en fait, l'élève ne souffre pas, il y a alors un « pacte d'ignorance », les sujets préférant ne pas révéler au chercheur qu'ils ont compris la situation, pour ne pas l'embarrasser, Pour asseoir son argumentation, M, Orne fait état d'une recherche qu'il a menée et au cours de laquelle on prescrit à des sujets volontaires de lancer du vitriol ou un serpent au visage d'un inconnu, La plupart obéissent pratiquement sans hésiter, Interrogés après l'expérimentation, ils déclarent avoir agi ainsi parce qu'ils étaient dans un laboratoire de psychologie expérimentale et qu'ils pensaient qu'il y avait un truquage , S, Milgram a notamment répondu à cet argument en soulignant l'état de stress intense ressenti par les sujets, évident sur des enregistrements filmés des expériences, Quant à la controverse éthique, elle a porté essentiellement sur deux aspects: le mensonge imposé aux sujets sur l'objectif réel de la recherche, et surtout l'impact psychologique négatif sur les sujets. S. Milgram y a répondu en déclarant que les sujets se sont félicités d’avoir participé à l'expérience, une fois qu'en a été expliquée sa véritable teneur, La « banalité du mal »... Mais la majeure partie des réflexions suscitées par les travaux de S, Milgram concerne l'analogie avec les atrocités des régimes totalitaires, en particulier l'Allemagne nazie, S Milgram lui-même a repris à son compte la thèse de la «banalité du mal» formulée par Hannah Arendt , Journaliste au procès d'Adolf Eichmann en 1961, elle soutint, à l'inverse de ses collègues, que cet homme n'était pas un monstre, et n'était pas fondamentalement différent des autres gens, C'était, au plus, un fonctionnaire zélé, De la même manière, Henry V. Dicks, président du Collège royal britannique de psychiatrie, a longuement rencontré des criminels nazis en prison , Selon lui, ces personnes auraient pu passer pour des gens normaux dans un contexte anodin, et sont d'ailleurs devenus en prison « les détenus les plus faciles qui soient» (selon les gardiens) en raison de leur soumission exemplaire, Christopher R. Browning, professeur d'histoire à l'université luthérienne de Tacoma, à Washington, a étudié, pour sa part, l'action meurtrière du 101e bataillon de réserve de la police allemande en Pologne entre juillet 1942 et novembre 1943 , Ces hommes portent la responsabilité, directe ou indirecte, de la mort de 83000 Juifs et de quelques centaines de civils polonais, dans des conditions qui s'apparentent à de «l'abattage», il affirme que 80 à 90 % des policiers ont tué, « bien que presque tous aient, au moins au début, été horrifiés et écœurés par ce qu'ils faisaient ». C, Browning affirme que ce comportement constitue « une confirmation vivante» des travaux de S, Milgram il estime cependant que le conformisme a joué un rôle encore plus important, Refuser de tuer revenait à « commettre une action asociale à l'égard de ses propres camarades, Ceux qui ne tiraient pas risquaient l'isolement, le rejet, l'ostracisme, [...] Seuls les êtres d’exception sont restés indifférents au mépris qui frappait les "faiblards" .» Mais tout le monde ne partage pas cette approche de la banalité du mal, Ainsi, Daniel .Jonah Goldhagen, professeur de sciences politiques à l'université Harvard, a récemment critiqué le livre de C. Browning, en dénonçant la tendance de cet auteur à minimiser les capacités critiques des acteurs de l'Holocauste, à les rendre moins autonomes et responsables personnellement qu'ils ne le furent, Selon lui, le peuple allemand dans son ensemble était porteur d'un antisémitisme séculaire qui a conduit à l'Holo¬causte , il considère par ailleurs que l'on ne peut aucunement transposer les travaux de S, Milgram à ce drame historique, ... et «l'ordinaire de la bonté » De fait, un enjeu essentiel des travaux de S, Milgram concerne l'origine des actes meurtriers: les psychologues sociaux soutiennent généralement que c'est essentiellement le contexte dans lequel est plongé l'individu qui joue un rôle, Mais quelle est, malgré tout, la part de l'individu ? , En fait, S, Milgram lui-même a tenté, avec son collègue Alan C, Elms, de repérer des différences individuelles, en faisant passer divers tests de personnalité à 20 sujets obéissants et à 20 autres qui s'étaient rebellés, il n'a pas observé de différences significatives en termes de psychopathologie, mais a constaté une tendance significativement plus élevée à l'autoritarisme chez les sujets obéissants, La « personnalité autoritaire » est notamment caractérisée par l'adhésion rigide à des valeurs traditionalistes, l'intolérance vis-à-vis de comportements marginaux, la tendance à penser en termes stéréotypés, Cette corrélation entre obéissance et autoritarisme a été retrouvée dans des études menées par d'autres chercheurs. Une autre différence a été mise en évidence par Lawrence Kohlberg, le principal théoricien de la psychologie morale, collègue de S.Milgram à l'université Yale, Un postulat central de sa théorie est que les gens passent par des stades de plus en plus sophistiqués de développement moral, au fil de leur maturation; du stade 1 (obéissance par crainte de la punition) au stade 6 (adoption de principes éthiques universels). Ce stade 6 n'est atteint que par une minorité d'individus, Or, dans une étude menée par ce chercheur, 75 % des individus du niveau 6 ont quitté l'expérience contre seulement 13 % des membres des niveaux inférieurs. On serait tenté de tirer des conclusions pessimistes sur l'être humain à partir des travaux de S. Milgram, Mais une autre approche est également possible. Ainsi, François Rochat et André Modigliani, respectivement chercheur en psychologie et professeur de sociologie à l'université du Michigan, ont comparé les réactions des personnes ayant désobéi à l'expérimentateur, et les comportements des habitants d'un village cévenol ayant participé au sauvetage de milliers de Juifs entre 1940 et 1944 . Ils concluent que les sauveteurs étaient des gens ordinaires, ni des héros, ni des saints, Selon F. Rochat et A. Modigliani, «l'ordinaire de la bonté » est une réalité humaine aussi tangible que la banalité du mal, Une autre enquête menée auprès du même groupe humain souligne, de plus, le fait suivant : bien que des motivations individuelles fortes aient été présentes chez les initiateurs de l'action, la réussite de celle-là a surtout été due à l'action collective basée sur un soutien social , S. Milgram lui-même avait remarqué que « la résistance à l'autorité malveillante doit être enracinée dans l'action collective si elle veut être véritablement efficace ». En effet, constatant que la rébellion des pairs a pour effet de saper l'autorité de l'expérimentateur (expérience n° 2 du tableau), il conclut que «quand un individu veut se dresser contre l'autorité, le meilleur moyen pour lui d'y parvenir est de s'appuyer sur le groupe auquel il appartient: la solidarité reste notre rempart le plus efficace contre les excès de l'autorité». JACQUES LECOMTE, Sciences humaines, n°72, mai 1997

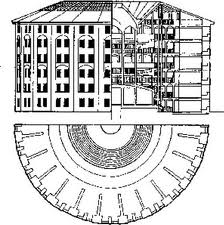

« A la périphérie, un bâtiment en anneau ; au centre, une tour ; celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau ; le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment ; elles ont deux fenêtres, l'une vers l'intérieur, correspondant aux fenêtres de la tour ; l'autre, donnant sur l'extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale, et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Par l'effet du contre-jour, on peut saisir de la tour, se découpant exactement sur la lumière, les petites silhouettes captives dans les cellules de la périphérie. Autant de cages, autant de petits théâtres, où chaque acteur est seul, parfaitement individualisé et constamment visible. Le dispositif panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et de reconnaître aussitôt. En somme, on inverse le principe du cachot ; ou plutôt de ses trois fonctions - enfermer, priver de lumière et cacher - on ne garde que la première et on supprime les deux autres. La pleine lumière et le regard d'un surveillant captent mieux que l'ombre, qui finalement protégeait. La visibilité est un piège. » La visibilité est un piège, en ce sens que, en installant persiennes et chicanes dans la tour centrale, l'individu enfermé dans la cellule est vu, mais il ne voit jamais. Précisément, qu'il soit sans cesse surveillé importe peu, l'essentiel est qu'il sache qu'il peut toujours l'être ; en quelque sorte, tout « calcul de probabilités » lui est interdit. C'est bien cela, l'ingéniosité extrême du Panoptique : « induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. Faire que la surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action ; que la perfection du pouvoir tende à rendre inutile l'actualité de son exercice ; que cet appareil architectural soit une machine à créer et à soutenir un rapport de pouvoir indépendant de celui qui l'exerce ; bref que les détenus soient pris dans une situation de pouvoir dont ils sont eux-mêmes les porteurs. »

Gilles Deleuze, « Contrôle et devenir » et « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », in Pourparlers, Minuit, 1990 Foucault, Surveiller et punir, Gallimard G. Orwell, 1984, Gallimard, Folio, F. Brune, Sous le soleil de Big Brother, L’Harmattan, 2000 Ph. Rivière, « Contrôle.com », Le Monde Diplomatique,Juin 2000 M. Raffoul, « A la reconquête du client perdu », Le Monde Dipomatique, Février 2000 Jeremy Bentham, Panoptique, Mille et une nuits,

2002 |