Licence "GNU / FDL" attribution pas de modification pas d'usage commercial Copyleft 2001 /2014 |

Moteur de recherche interne avec Google |

09 FÉVRIER 2013 PAR Louise Fessard

|

Origine http://www.mediapart.fr/journal/france/090213/comment-la-police-considere-les-quartiers-populaires À l'occasion des assises nationales de la formation des policiers, le ministre de l'intérieur Manuel Valls a demandé jeudi 7 février que la « relation avec la population » soit remise « au centre de la formation ». « La légitimité et l'efficacité des forces de police sont liées à la qualité de la relation qu'elles entretiennent avec la population, a affirmé le ministre.Une relation qui, dans certaines zones, certains quartiers, est – pourquoi le nier ? – dégradée. » Dans un entretien à l'agence AEF Sécurité, le directeur général de la police nationale, Claude Baland, lui a emboîté le pas en annonçant vouloir associer de façon plus systématique les citoyens aux orientations locales en matière de lutte contre l'insécurité. Au vu du document interne que publie Mediapart, il y a effectivement du travail pour rapprocher policiers et habitants. Intitulé Intervenir dans les quartiers difficiles, ce référentiel de près de 200 pages et datant de 2007* est destiné aux formateurs de la police nationale. Il est utilisé pour les habilitations des policiers souhaitant exercer en brigade anti-criminalité (BAC). Ce manuel reflète la façon dont les quartiers difficiles sont présentés aux policiers qui se destinent à y travailler. Et le moins qu'on puisse dire est que transparaît une relation police/population très éloignée des rapports apaisés souhaités par Manuel Valls. http://fr.scribd.com/doc/124362538/Intervenir-Dans-Les-Quartiers-DifficilesOK Un terrain hostile Dans ces fiches techniques déclinant les compétences à acquérir, les quartiers sont présentés comme un territoire de tous les dangers, par nature hostile aux policiers. Les risques énumérés sont effrayants. C’est une véritable guérilla urbaine qui attend le policier à chaque coin de rue. Les voici mis en garde contre la« possibilité d’arrivée d’un autre véhicule comme voiture bélier »,« obstacles créés par des matériels urbains détournés tels que barrières Vauban, poubelles enflammées, arbres, poteaux électriques », « jets de projectiles divers ou de bouteilles incendiaires », « guet-apens, emploi de bouteilles incendiaires »,« risque de se faire renverser volontairement ou accidentellement », etc. Les « prises de vues photographiques ou cinématographiques des policiers en action » sont également considérées comme des « risques ». « Les policiers se voient comme un corps extérieur dans un milieu hostile, explique le sociologue Christian Mouhanna, auteur du livre La Police contre les citoyens ? D'où une peur permanente : ils ont peur de recevoir un projectile ; peur de faire une bavure, peur de la sanction administrative. Tout ça fait partie de leur quotidien. » Il reprend : « L'un des enjeux principaux est d'intervenir au plus vite et de repartir le plus vite possible pour éviter d'être pris à partie. Tout est possible, ils peuvent recevoir un réfrigérateur, des parpaings, donc il est normal de les inciter à la prudence. Le souci est qu'il s'agit d'une formation hypercentralisée, qui additionne tous les problèmes qu'on peut potentiellement rencontrer dans tel ou tel quartier français. On n'a pas l'accumulation d'un savoir local, qui soit transmis par les plus expérimentés aux jeunes gardiens de la paix. Les écoles forment des policiers moyens, qui doivent être employables sur n'importe quel territoire français. » Ce sentiment est renforcé par le mode de recrutement des policiers. À leur sortie d'école, la plupart des jeunes gardiens de la paix sont affectés dans les banlieues. Or 80 % d'entre-eux viennent de zones rurales ou de petites et moyennes villes de province et n'ont aucune expérience en milieu urbain. « Ces jeunes policiers qui sortent de leur village en Creuse se retrouvent dans des quartiers caractérisés par de fortes tensions, une population pauvre et une importante proportion de population immigrée, remarque le sociologue Cédric Moreau de Bellaing, qui a suivi deux promotions de gardiens de la paix à l'école nationale de police de Paris. Tout cela ne les place pas dans de bonnes dispositions envers cette population. » -------------------------- * Le référentiel datant de 2007, certaines techniques apparaissent datées. Suite aux suppressions de postes, il est aujourd'hui rare de croiser des patrouilles de trois policiers. De même ces fiches n'évoquent-elles que le « flashball super pro ». Les policiers français ont depuis été équipés d'une nouvelle génération de lanceurs de balles de défense, le LBD 40*46, considéré, lui, comme une arme de «première catégorie» (celle des armes à feu à usage militaire). Mise en scène d'un contrôle d'identité.© DR Les termes utilisés sont souvent très proches du vocabulaire militaire. Les agents de BAC doivent savoir « agir dans un environnement difficile ». Lors de leurs patrouilles, les policiers doivent veiller à « ne jamais progresser groupés mais sur des alignements différents voire à des hauteurs différentes ». Comme en territoire ennemi, il leur est recommandé de « surveiller les points hauts », de « ne jamais s’isoler de l’équipe », et surtout de« ne jamais se laisser encercler en restant statique trop longtemps ». Pour ce, mieux vaut connaître sur le bout de doigts la« topographie du secteur d’intervention ». C'est-à-dire identifier« les axes routiers (…) pour pouvoir anticiper les directions de fuite », « les points hauts à investir », « les possibilités d’échappatoire », « les lieux de résidence des leaders du quartier », « les lieux de rassemblement habituels à partir desquels les caïds s’approprient le territoire », etc. Lors d'une progression, il ne faut « jamais laisser derrière soi une zone non sécurisée ». Il s'agit de progresser protégé, en visualisant « par des coups d’œil furtifs, à des hauteurs différentes, la partie du terrain à investir ». En cas d'intervention d'équipages de renforts, ces derniers auront pour but de sécuriser les points hauts « des zones stratégiques »,« afin de prévenir tout risque d'incident à l'égard de policiers intervenant ». « En outre la tenue d'un point haut permet d'avoir une vue d'ensemble de la zone d'intervention et d'anticiper toute arrivée massive d'individus hostiles », précise l'une des fiches. Ces points stratégiques doivent être choyés : aux policiers de « les visiter régulièrement, faire condamner certains accès, enlever tout objet entreposé qui pourrait servir de projectile ». Là encore, les renforts ne doivent pas oublier qu'ils sont en« environnement difficile » : « ne s'engager que sur des itinéraires connus, toujours être positionné pour permettre une manœuvre rapide de départ, ne jamais laisser encercler le véhicule, privilégier l'emploi de véhicules sécurisés, fourgons de type “boxer ou jumper” ». « Lorsque le contexte d'intervention est (…)tendu », il est conseillé aux équipages de renfort de préférer une « arrivée discrète » à pied, en regroupant les véhicules aux abords du quartier. « En France, nous avons clairement une police de maintien de l'ordre d'inspiration militaire avec tout ce qui va avec : discipline, contrôle du territoire, etc », confirme Christian Mouhanna. Connaître la « date anniversaire du décès d’un jeune » Dans ce terrain hostile, les agents de la BAC ont tout de même des « alliés ». Le tout est d'apprendre à les reconnaître, ce qui ne semble pas évident à en croire le récent livre de l'anthropologue Didier Fassin, qui décrivait une scène où des policiers s’en prenaient à des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Parmi les alliés « non-institutionnels », on compte les habitants, les commerçants, les gardiens d’immeuble, les conducteurs de transports en commun, les associations, et les travailleurs sociaux. Les mairies, préfectures, l’éducation nationale, la justice et la PJJ peuvent également être comptés comme des alliés. Avant d'intervenir, les policiers de la BAC sont censés connaître« les principales données sociologiques et psychologiques liées aux quartiers difficiles ». Par exemple il est conseillé au policier de se renseigner sur les « rituels sociaux et religieux », le degré de précarité du quartier, l'importance du chômage, de l'économie souterraine ainsi que le degré de violence. Le policier doit également avoir en tête quelques dates : celle « de jugement d’un individu ayant une position de leader au sein du quartier », celle« anniversaire du décès d’un jeune » que ce soit « dans le cadre d’une opération de police, d’un affrontement entre bandes rivales, des suites d’un accident », ainsi que les interpellations qui ont pu avoir lieu les jours précédents. Les délinquants portent un survêtement Mise en scène d'une palpation.© DR La plupart des photos de mise en scène montrent des policiers en prise avec des jeunes en survêtement. « L’étude sur les contrôles d'identité réalisée par le CNRS en 2009 montrait bien que le style vestimentaire était déterminant dans les déclenchements des contrôles », rappelle Christian Mouhanna. Alors que les personnes portant des vêtements associés à différentes « cultures jeunes » (hip-hop, tecktonic, punk ou gothique, etc.) ne formaient que 10 % des passants sur les cinq sites parisiens étudiés, elles constituaient jusqu'à 47 % de celles effectivement contrôlées. Même constat lors des simulations observées par Cédric Moreau de Bellaing à l'école nationale de police de Paris. « Dans la plupart des mises en situation où un élève joue l'interpellé, on lui met un survêtement, confirme le sociologue. Je ne pense pas que cela suffise à convaincre les jeunes policiers, ni que ce soit une politique voulue, mais il n'en reste pas moins que c'est ainsi qu'on les déguise. Cela prépare les policiers à répéter ces schémas-là. » Les violences urbaines n'ont « aucune visée politique »

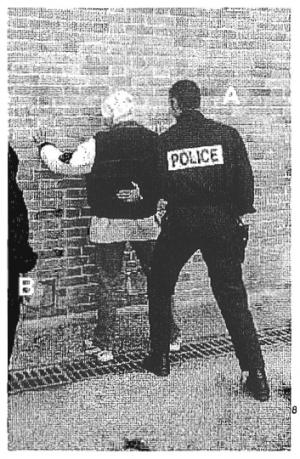

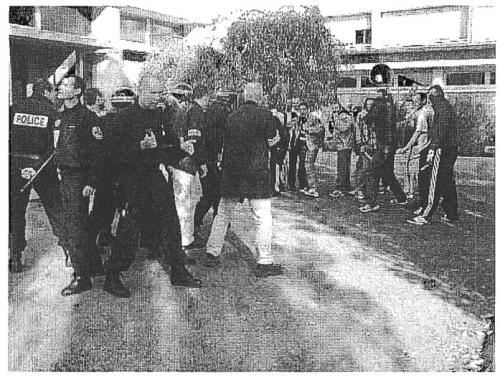

Mise en scène d'un affrontement police/habitants. © DR Les violences urbaines sont définies comme des « phénomènes de délinquance se transformant en troubles à l'ordre public (latents ou subis et d'une extrême violence) caractérisés par des prises à partie de tout ce qui représente les institutions et par des actions collectives de vols et de dégradations de biens publics et privés généralement dans des zones sensibles ». Leur liste est étonnamment large. Y figure, non seulement les classiques affrontements entre bandes, jets de pierre, guérilla avec des policiers et rodéos de voitures volées, mais également les« regroupements d’individus sans activité », les « nuisances sonores », les « troubles du voisinage » ainsi que l'« immigration irrégulière ». Selon la Direction générale de la police nationale (DGPN), ces violences urbaines n'ont « aucune visée politique ». Elles sont uniquement destinées à « imposer un contrordre dans les zones sensibles permettant le développement des trafics et d'une économie souterraine ». Cette vision uniquement délictuelle des violences urbaines avait été contredite dès 2005 par un rapport des renseignements généraux (RG), publié intégralement par le journaliste David Dufresne dans son livre Maintien de l'ordre – l'enquête (Hachette Littérature, 2007). Après trois semaines d'émeutes dans toute la France, les RG mettaient l'accent sur les motivations sociales des émeutiers. « Les jeunes étaient habités par un fort sentiment identitaire ne reposant pas uniquement sur leur origine ethnique ou géographique, mais sur leur condition sociale d'“exclus de la société française” », écrivaient-ils. Manifestement le message n'est pas arrivé jusqu'à la Direction générale de la police nationale. « Les violences urbaines, c'est un concept qui a émergé dans les années 1990, explique Christian Mouhanna. Il s'agit de problématiques liées à un territoire plus qu'à un style de violence. Dans l’échelle établie par Lucienne Bui Trong, (ex-responsable de la section Villes et banlieues des RG – ndlr), les violences urbaines vont des incivilités aux groupes qui s'en prennent aux policiers. Quand ce genre de faits se produit hors de ces quartiers, on ne va plus appeler ça violences urbaines. Pour un feu de poubelle dans le centre-ville de Paris, on parlera de fêtards, pas de violences urbaines. » Il donne un autre exemple d'étiquetage un peu hâtif : « Dans les quartiers difficiles, 70 % des appels concernent des différents familiaux ou entre voisins. Comme ça se passe en banlieue, on va tout de suite l'étiqueter comme des violences urbaines, mais on a exactement les mêmes problèmes de voisinage dans les centre-villes ! » Des palpations et menottages systématiques La palpation consiste à « appliquer les mains par dessus les vêtements (…) d’une personne contrôlée ou interpellée, afin de déceler tout objet susceptible d’être dangereux ». Jusqu'ici juridiquement non encadrée, elle peut être exécutée par tout policier à la différence de la fouille à corps réservée aux officiers de police judiciaire. Selon ces fiches les policiers intervenant dans les quartiers difficiles doivent systématiquement « palper toute personne avant un contrôle d’identité » et « après un menottage ». Seule précaution : « En règle générale, dans les quartiers difficiles, il faut éviter toute démonstration ostensible (bras levés, palpation avec appuis, amené au sol de l’individu, etc.) », recommande la fiche. Même principe pour le menottage qui semble lui aussi systématique à chaque interpellation : « Si l’absence de risques n’est pas évidente, tant en ce qui concerne la dangerosité que l’intention de prendre la fuite, la personne (…) doit être menottée. » Le nouveau code de déontologie des forces de l'ordre, prévu pour mars 2012, prévoit de réserver les palpations « aux cas (que les policiers) jugent nécessaires à la garantie de leur sécurité ou de celle d'autrui » et de les pratiquer dès que possible « à l'abri du regard du public ». « Négociation, coercition, ou action différée »

Mise en scène d'une situation qui dégènère lors d'une intervention.© DR Après cette présentation alarmiste, les futurs baqueux ont droit à un petit cours de communication afin de déminer les éventuelles situations de tension. L’histoire personnelle de l’individu, son rapport à l’autorité, ses normes culturelles, ses préjugés, etc. peuvent « être à l’origine de la mauvaise compréhension des interprétations », rappelle une fiche technique. Les policiers doivent apprendre à reconnaître les signes de stress« afin de rompre la spirale de l’agressivité, c’est-à-dire l’escalade dans la violence verbale ou physique ». Il faut ne pas réagir « aux toutes premières provocations », parfois « trouver une solution alternative » en proposant par exemple un autre lieu de rassemblement qu'un hall d'immeuble, et, en cas « d'attroupement massif et hostile », s'appuyer sur un meneur, un éducateur, un parent ou un grand frère pour calmer le jeu. En cas d'escalade, trois issues s'offrent à eux : négociation, coercition, ou action différée (à ne surtout pas confondre avec une « fuite », est-il précisé). Une sorte de version policière du triptyque du biologiste biologiste Henri Laborit : « combattre, ne rien faire ou fuir. » Facteur explosif, car parfois à l'origine d'émeutes en cas de dérapage, les courses-poursuites sont clairement déconseillées, du fait du risque « d’accident matériel ou corporel », ainsi que du risque de « percuter le deux-roues (…) avec des conséquences plus ou moins graves pour l’individu et éventualité d’embrasement de la cité à l’annonce de l’accident ». Mais toute personne qui fait demi-tour à la vue de forces de police est par définition suspecte. La raison de son comportement ne peut être qu'une « infraction au code de la route, inquiétude relative au fait d’avoir quelque chose à se reprocher, transport d’un butin ou de produits prohibés, volonté de provoquer la police ». « On se retrouve dans une construction de l'insécurité, décrit le sociologue Christian Mouhanna. Les jeunes voient bien que les policiers sont uniquement dans une relation de rapport de force et non de négociation. Alors que le rôle historique du gardien de la paix est de régler les problèmes. » Les phénomènes de groupe Dans la même veine, toute une fiche est consacrée à l'analyse des« phénomènes de groupe ». Par définition, tout rassemblement est suspect et ses intentions louches : « taguer un mur, occuper un hall d’immeuble, s’en prendre aux forces de police, aux sapeurs-pompiers ou à tout ce qui peut représenter les institutions, pour montrer qu’ils existent ou encore se venger… » Suit une savante distinction entre le groupe, la foule et la bande. Le policier doit se méfier des effets de groupe qui provoquent une« prépondérance de l’affectivité », « activité intellectuelle réduite » du fait d'« un état de contagion mentale, de mimétisme et d’irresponsabilité liés à l’anonymat qu’offre la bande », ainsi qu'une « transgression des règles ». « Soumis ainsi aux pulsions et aux affects, l’individu régresse vers un stade archaïque primaire »,souligne la fiche. « La perte du sens moral, des valeurs sociales, du sacré » peut même conduire « à un état de violence fondamentale » Le flashball, élément central du dispositif policier dans les quartiers

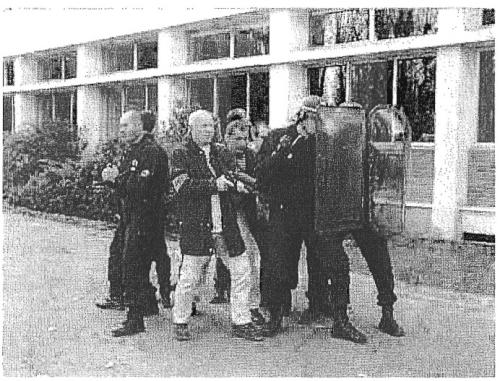

Toujours surveiller son environnement. © DR Le flashball, introduit en 2001 dans l'armement des policiers intervenant dans les quartiers difficiles, est présenté comme un élément central du dispositif policier. En effet, dans ces quartiers, « la protection périphérique devient primordiale ». Arme « en dotation collective », le flashball n'est pas attaché à un policier, mais à un équipage. Lors d’une progression pédestre, le policier porteur du flashball doit avancer devant les autres « pour assurer leur mission de protection et de dissuasion ». En cas de guet-apens, il« peut servir à figer la situation quelques secondes ». Mais sa capacité de tir étant limitée, il ne peut « garantir suffisamment longtemps la protection et le retrait d’une patrouille en butte à une multitude d’assaillants (…) d'où la nécessité d'utiliser en complément des miens lacrymogènes pour se dégager ». Le flashball permet également de soustraire un individu d'un groupe : les interpellateurs ramènent la personne identifiée comme auteur de l'infraction sous la protection des flashballs de leurs collègues. Dernier petit conseil : « Ne pas oublier que l'ensemble du trafic radio est enregistré. » |